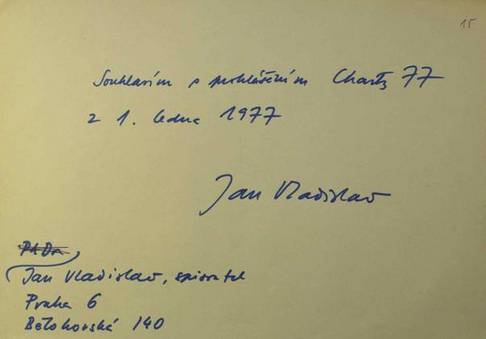

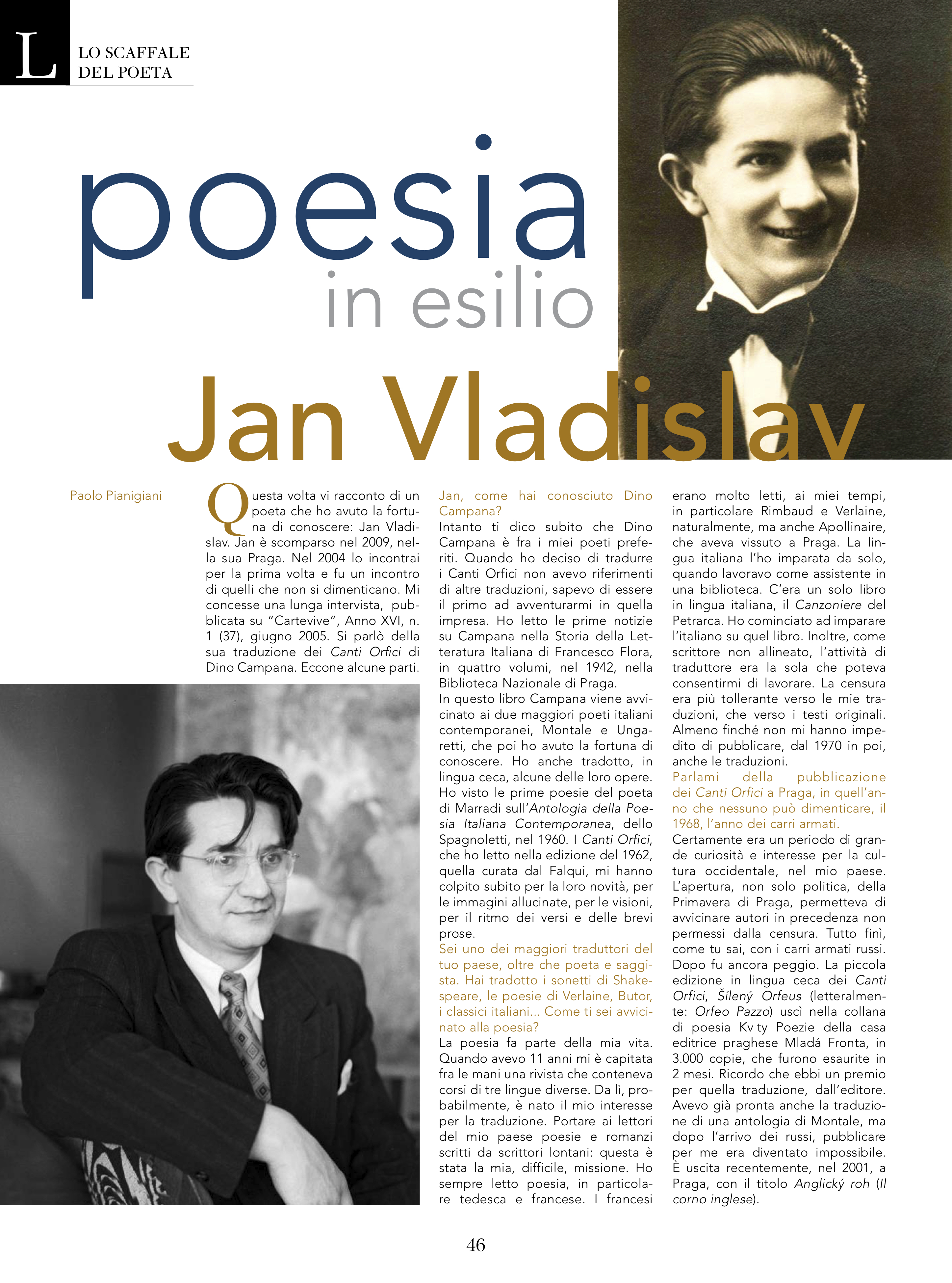

L'adesione di Jan a Carta 77

Jan Vladislav

(1923 - 2009)

Jan è stato il primo traduttore dei Canti Orfici al mondo. Ho avuto la fortuna di conoscerlo personalmente e incontrarlo ogni volta che è stato possibile.

L'ho ricordato in questo articolo su Reality n. 73, del 2014, dove riprendo la prima intervista, uscita anni prima su Carte Vive della Fondazione Prezzolini di Lugano.

Oggi, 15 Gennaio 2023, avrebbe compiuto i 100 anni. Il suo sogno era di poter tornare in Italia, ma prima voleva andare in Cina, passeggiare sulla Muraglia Cinese... E' riuscito solo ad andare in Cina, poi se n'è andato...

Ho tanti ricordi di Jan, che andai a conoscere nella sua Praga. Prima o poi li racconterò...

(paolo pianigiani)

Reality numero 73 - settembre 2014

Jan Vladislav: Dino Campana e la Primavera di Praga

L'intervista al traduttore dei Canti Orfici in lingua Ceca

di Paolo Pianigiani |

|

|

|

|

Paolo e Jan

Jan Vladislav è stato il primo traduttore in Europa dei Canti Orfici in volume. La sua traduzione, infatti, esce a Praga nel 1968 e il saggio, inedito in Italia, che accompagna il testo, è del luglio - agosto del 1967. Quindi si tratta della prima traduzione in volume a livello mondiale, insieme a quella del Salomon (New York, 1968), che però è parziale e con i testi in ordine diverso dall’originale.

Il 1968, per l'allora Cecoslovacchia, fu un anno terribile: in quell‘anno fu spenta dai carri armati russi la nascente Primavera di Praga, il 21 agosto. Il 20 agosto è la data di nascita di Dino Campana. Due anniversari quasi coincidenti.

Dopo ricerche non facili, pensavo infatti che vivesse ancora in Francia, sono riuscito a trovare Jan Vladislav nella sua casa di Praga, appena tornato da un viaggio in Canada, e ho potuto fargli alcune domande sulla sua traduzione dei Canti Orfici, di cui nessuno in Italia sa nulla. In nessuna delle numerose edizioni, anche recenti, del libro di Dino Campana, infatti, la versione in lingua ceca viene citata, mentre sono presenti quelle inglese, rumena, francese, tedesca e spagnola.

Jan Vladislav, oltre che poeta e traduttore, è un intellettuale di primo piano della Repubblica Ceca: da sempre un "non allineato", figura fra i firmatari di Carta 77, e si è sempre battuto per l'affermazione dei diritti civili nel suo paese, pagando le sue idee con l'impossibilità a pubblicare le sue opere e con l'esilio in Francia, a partire dal 1981. Le sue poesie sono state pubblicate nella Repubblica Ceca solo recentemente, nel 1991.

Nello stesso anno ha ricevuto il premio dello Stato come traduttore, dalle mani del ministro della Cultura Pavel Dostál. Jan Vladislav si scusa con me per il suo italiano, non parla la nostra lingua da almeno cinque anni. Naturalmente il suo italiano è invece perfetto, condito da un leggero accento francese, frutto del suo esilio di venti anni, a Sèvres, in Francia. Ha tradotto, oltre a Campana, Dante, Montale, Ungaretti, Svevo, Pirandello: il suo italiano è fluido e musicale.

Renato Martinoni

RICORDI DI SUONI E DI LUCI

Storia di un poeta e della sua follia

Romanzo

VIRGINIA TANGO PIATTI

“AGAR”

LA GIOIA NEI PRIMI PASSI

ALMANACCO DELLA DONNA ITALIANA

BEMPORAD, FIRENZE 1926

L’articolo è tratto dal libro inedito “L’educazione della gioia”, elaborazione a sua volta di molti articoli pubblicati il 1912 nella sua rubrica “Vita sociale” intitolata L’educazione della Gioia, nel giornale “Il Buon Consigliere”. Precoce era per Agar l’interesse all’educazione infantile, in una generale considerazione del bambino: nulla nella società e dipendente in toto dai genitori.

CAMPANA, IL GUERRIERO ERRANTE

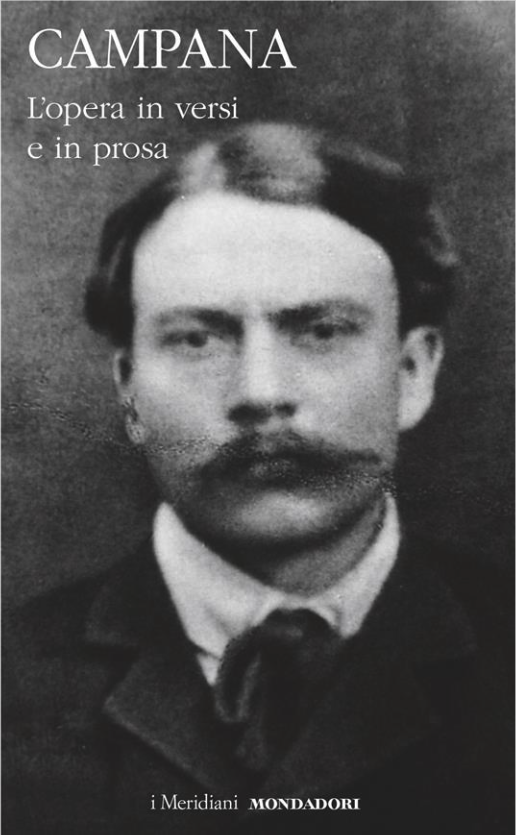

Un poeta visionario, la “Linea ligure”, i “Canti orfici” e la morte in manicomio. Arriva in libreria il Meridiano

di Jacopo Parodi

da:

Il Foglio Quotidiano

Un pomeriggio d’autunno del 1971, nel suo genovese antico e pettegolo Clelia Sbarbaro rammentava di quando il fratello Camillo, tra i grandi poeti del Novecento italiano, il maggiore della “Linea ligure” insieme a Montale, le aveva portato in casa un poeta scalcinato e vagabondo: “Aveva più pidocchi che capelli”.

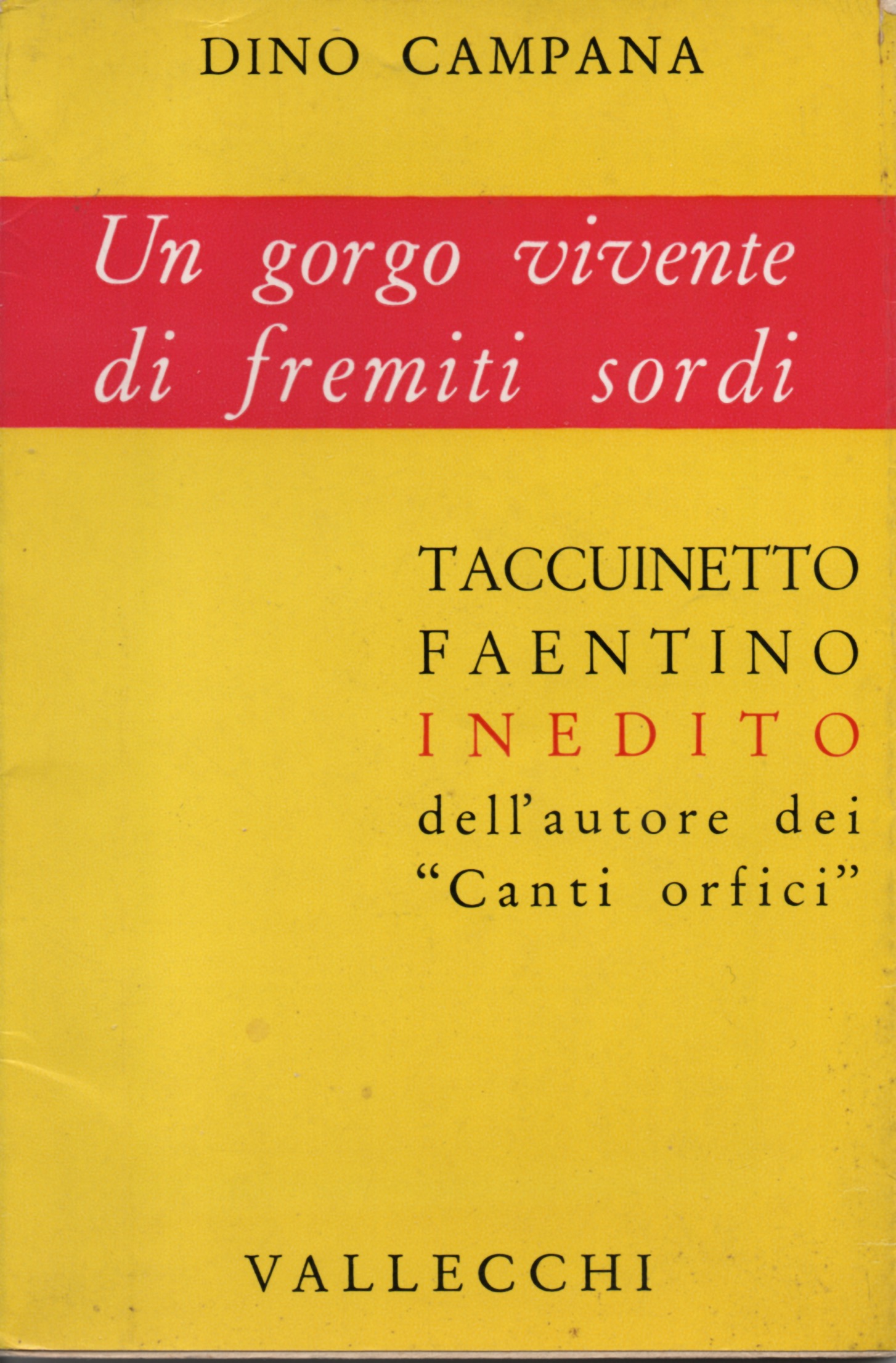

Introduzione al Taccuinetto faentino

di Enrico Falqui

Vallecchi, 1960

Un nuovo, inaspettato e forse ultimo capitolo si aggiunge alla disgraziata e avventurosa storia del testo dei Canti orfici di Dino Campana, con la pubblicazione del Taccuinetto faentino, giusta la scrupolosa trascrizione operatane da Domenico De Robertis, venendo a capo di difficoltà non comuni, senza lasciare all'acume il sopravvento sulla cautela e sulla discrezione.

E siccome il diminutivo del titolo ha in sé qualcosa di vezzeggiativo che mal s'accorda con l'indole dell'Autore, va subito chiarito che, se si è ritenuto di dover intitolare Taccuinetto faentino le ottanta paginette del taccuino inedito rimessoci dal fratello del Poeta e recante il timbro di una cartoleria di Faenza, è stato, oltre che per evitare cacofonia, anche perchè non si confondessero con quelle del Taccuino, fatto conoscere dal Matacotta nel '49 ma costituito unicamente dalla riunione di un gruppetto di stralci e di appunti ricavati da documenti sparsi, appartenenti all'Aleramo.

Pagina 3 di 76