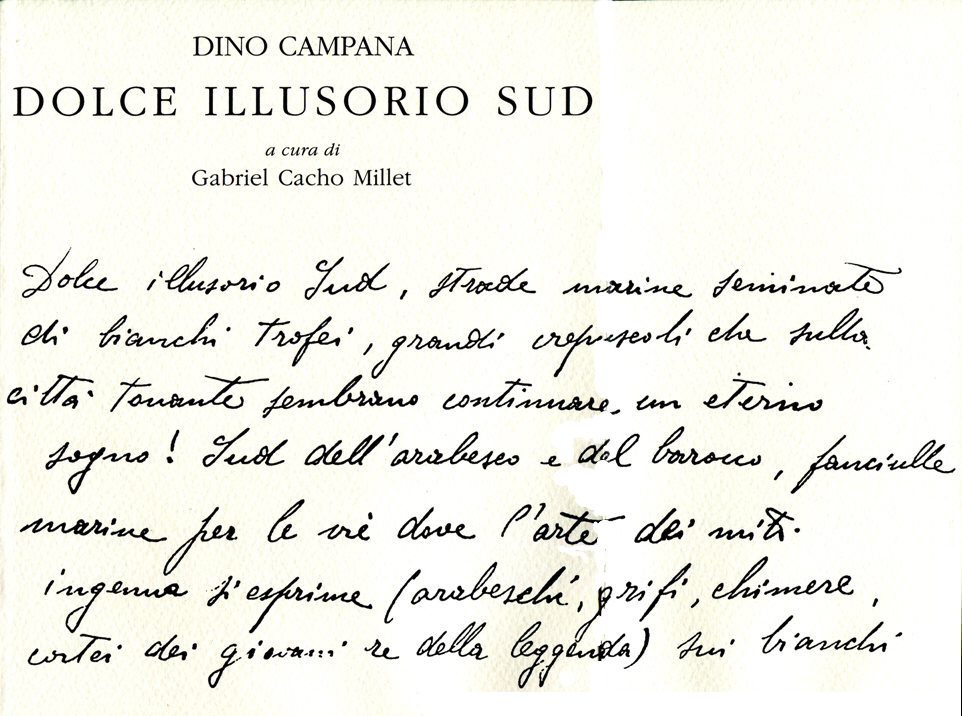

Dino Campana: Dolce illusorio Sud

Un testo quasi sconosciuto e bellissimo, che Dino Campana aveva consegnato a Papini.

Mai riconsegnato, nonostante le minacce e i coltelli, è riapparso fra le carte del critico fiorentino, e attualmente si trova alla Biblioteca di Cesena.

|

Da:

Dolce illusorio Sud, autografi sparsi, 1906 – 1918,

a cura di Gabriel Cacho Millet,Edizioni POSTCART, Roma, 1997

|

|

|

Dino a Livorno nel 1916... il duello e Margherita

Cronaca dal 28 Maggio al 30 Giugno 2016

28 maggio

Dino arriva a Livorno, risiede presso Fortunata Natali in via Malenchini 9 articolo Telegrafo del 1 giugno: …dichiaro' di trovarsi a Livorno da tre giorni

31 Maggio prima di mezzogiorno

E' accompagnato in Questura dal maresciallo di finanza Giulio Barluzzi, chiarito luminosamente l'equivoco …

1 Giugno

esce primo articolo Telegrafo: dalla barba e dalla chioma fluente di un bel biondo oro

qualche giorno prima del 19 Dino scrive una cartolina postale senza firma, citando La Tribuna e l'art. di Cecchi; non esiste traccia di questa C.P., ma si desume dalla risposta di Margherita C. Lewis

Il problema dell'allegoria in Campana

di Francesco Muzzioli

1. Alcune questioni preliminari

II riconoscimento dell’allegoria in Campana deve affrontare, preliminarmente, almeno tre generi di questioni; la discussione con la tradizione critica che vede in Campana non l’allegoria ma il simbolo; la ricerca delle indicazioni dell’autore sulle quali basare una lettura in chiave allegorica; la necessità di specificare quale tipo di allegoria sarebbe - eventualmente - presente in Campana.

Francesco Mensorio: Dino Campana nella critica letteraria

da: “Tensioni esistenziali e conquiste d’arte nei "Canti Orfici" di Dino Campana”

Fata Morgana 2005, pgg. 67-75

di Francesco Mensorio |

|

| versione |

In rapporto con le divergenti valutazioni critiche stanno i diversi tentativi di definire il posto occupato da Campana nella storia letteraria del Novecento, dove è apparso di volta in volta come precursore della lirica «nuova» e, addirittura prima dei poeti nuovi, o come scrittore ancora legato a moduli tardo-ottocenteschi.

Gino Gerola

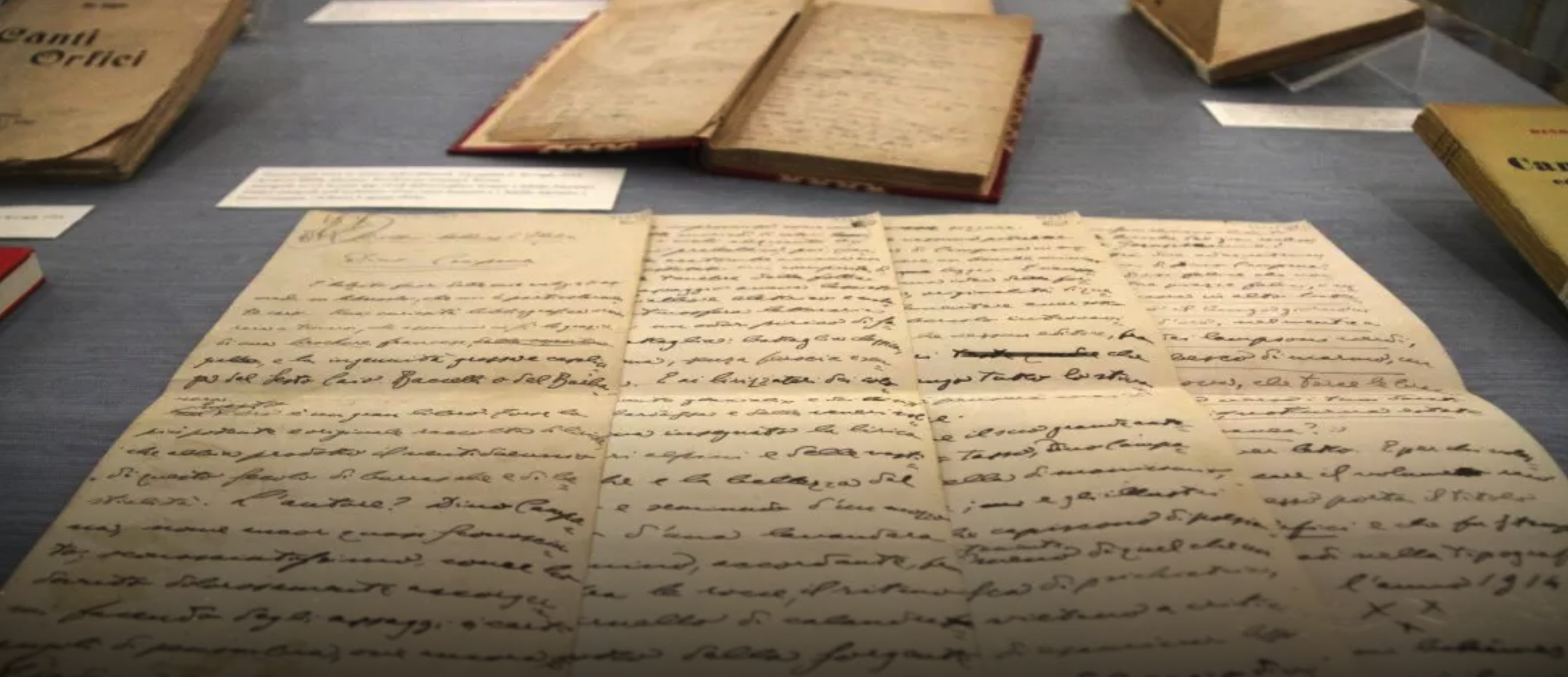

Appunti per una biografia, la vita di Dino Campana

di Gino Gerola

da "La Fiera Letteraria" del 20 Luglio 1952

L'articolo uscì dopo la pubblicazione della quarta edizione dei Canti Orfici, per le edizioni Vallecchi e a cura di Enrico Falqui

La nuova edizione di tutta l’opera di Campana, riunita stavolta in un unico volume e curata con la solita coscienziosità da Enrico Falqui per i tipi della Casa Vallecchi, oltre che riproporre all’attenzione di critici e pubblico la figura di questo poeta singolarissimo, può offrire lo spunto per un tentativo di chiarimento e di sistemazione della sua vita avventurosa e tormentata, avvolta ancora in una cert’aria quasi di mito che ha dato luogo a errori di prospettiva, a non poche inesattezze, alcune anche assai gravi, impedendo, fra l’altro, un’equa valutazione dello sviluppo della sua attività letteraria.

Sibilla Aleramo

Sibilla ricorda Dino: una testimonianza diretta

Da: Dino Campana. "Le mie lettere sono fatte per essere bruciate", a cura di Gabriel Cacho Millet

Testimonianza depositata nel 1950, presso l'Istituto Gramsci, Roma Archivio Aleramo

A Firenze, settimane prima, avevo sentito parlare, forse da Franchi, di uno strano volumetto: Canti Orfici, pubblicato in veste meschina a spese dell'autore Dino Campana. L'avevo portato con me in campagna. Lo lessi, ne rimasi abbacinata e incantata insieme, tanto che scrissi al poeta alcune parole d'ammirazione. Egli mi rispose, una bizzarra cartolina. Abitava anche lui in quel momento nel Mugello, nel suo paese nativo, Rifredo (sic). Vi fu uno scambio epistolare, dopo di che ci incontrammo a Barco, un gruppetto di case ad un valico dell'Appennino Toscano.

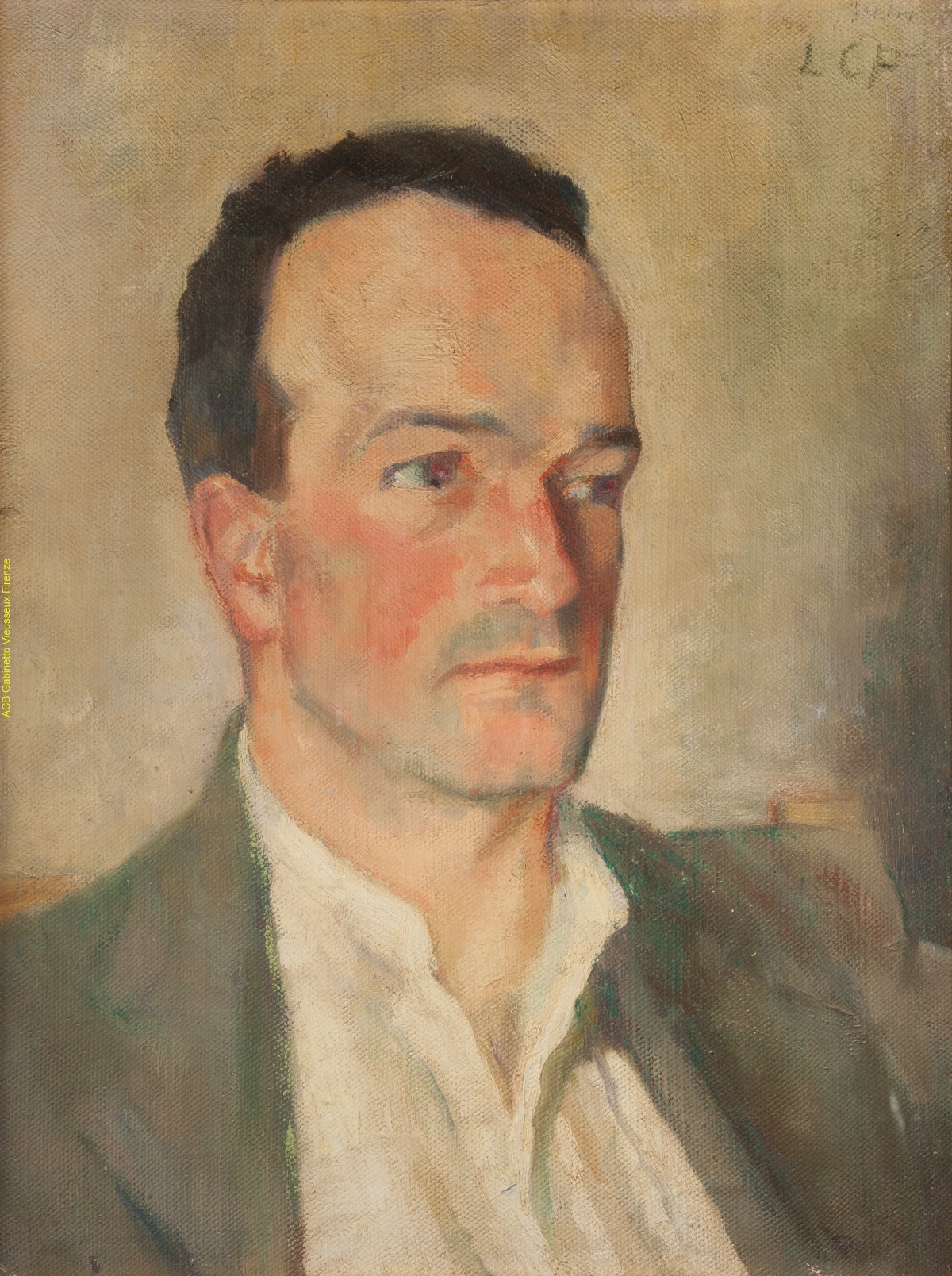

Leonetta Cecchi Pieraccini, ritratto di Emilio, 1919

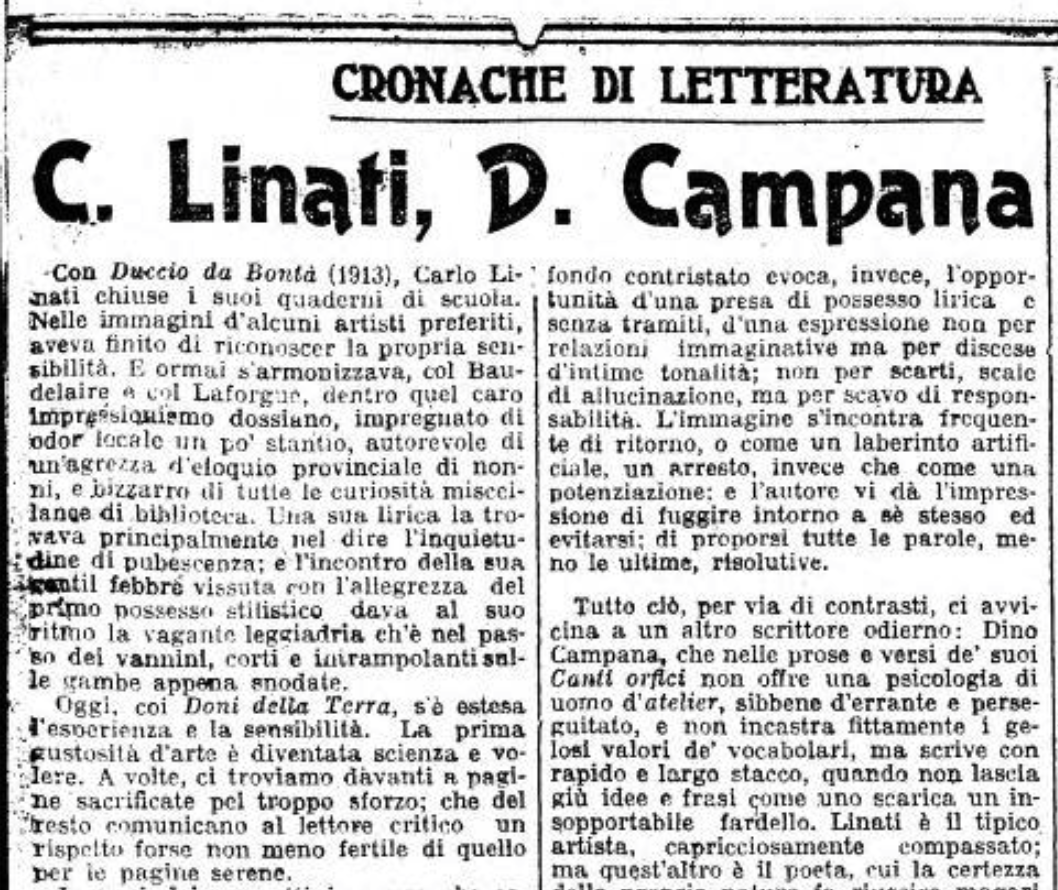

C. LINATI, D. CAMPANA

Pubblicato sulla "Tribuna" del 21 Maggio 1916

di Emilio Cecchi

Con Duccio da Bontà (1913), Carlo Linati chiuse i suoi quaderni di scuola. Nelle immagini d’alcuni artisti preferiti, aveva finito di riconoscer la propria sensibilità. E ormai s’armonizzava, col Baudelaire e col Laforgue, dentro quel caro impressionismo dossiano, impregnato di odor locale un po’ stantio, autorevole di un’agrezza d’eloquio provinciale di nonni, e bizzarro di tutte le curiosità miscellanee di biblioteca. Una sua lirica la trovava principalmente nel dire l’inquietudine di pubescenza; e l’incontro della sua gentil febbre vissuta con l‘allegrezza del primo possesso stilistico dava al suo ritmo la vagante leggiadria ch’è nel passo dei vannini, corti e intrampolanti sulle gambe appena snodate.

Pagina 9 di 76