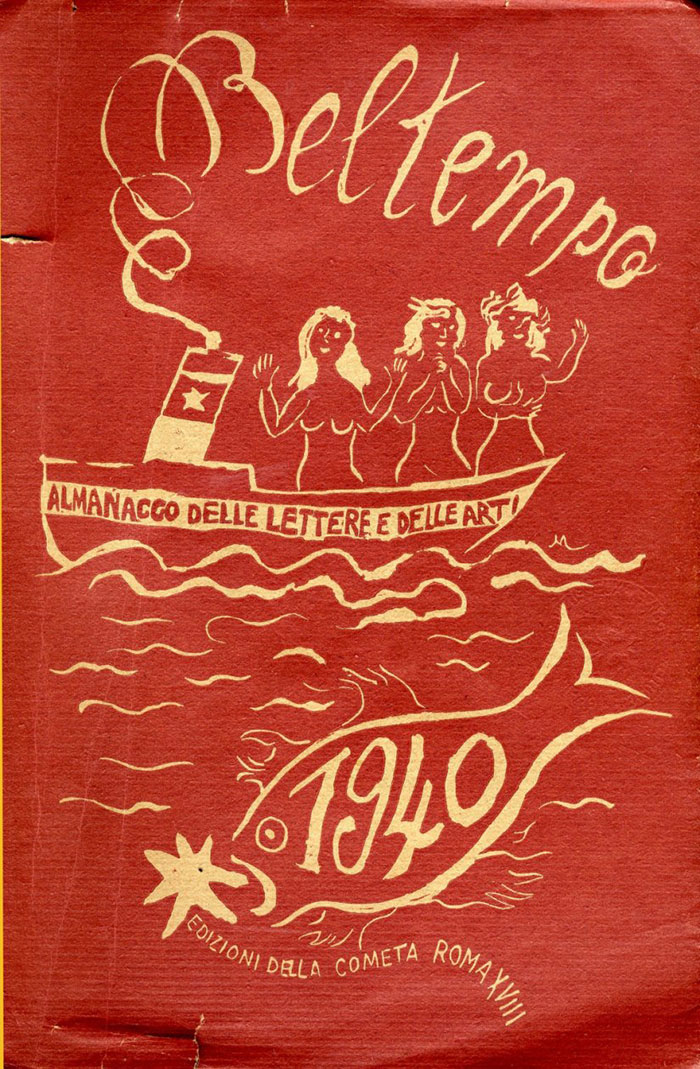

Beltempo

Direttori: Enrico Falqui, Libero de Libero

Anno primo: 1940

Anno ultimo: 1941

Periodicità: annuale

N. fascicoli: 3

Da Circe, Università di Trento

a cura di Paola Gaddo

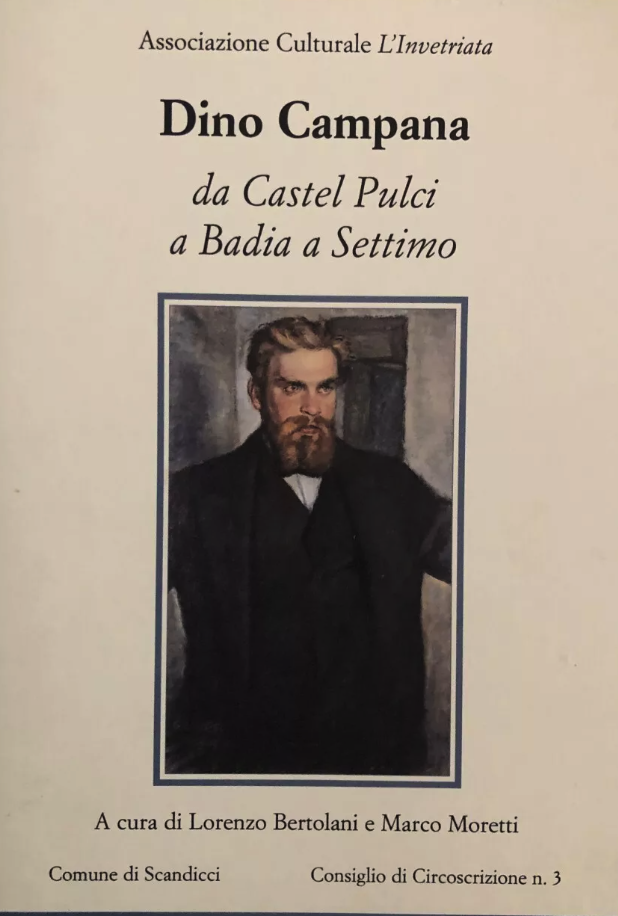

Lorenzo Bertolani e Marco Moretti

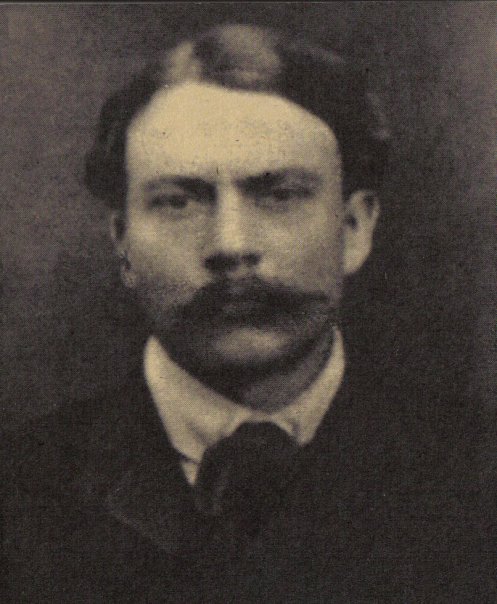

Dino Campana da Castel Pulci a Badia a Settimo

Appena pubblicata la nuova edizione del libro che racconta le ultime vicende della vita di Dino. Con importanti novità.

| A cura di Lorenzo Bertolani e Marco Moretti |

|

Prefazione di Franco Contorbia

|

|

|

|

Edizioni CentroLibro, Scandicci

|

Collana "Radici" diretta da Alfonso Mirto |

2007 |

La prima edizione di questo libro venne pubblicata nel 1999, in occasione del Premio Letterario Dino Campana tenutosi quell’anno a Badia a Settimo, grazie all’Amministrazione Comunale di Scandicci e all’Associazione Culturale L’Invetriata; questa nuova edizione accresciuta, viene pubblicata, sempre per la cura di Lorenzo Bertolani e Marco Moretti, grazie all’attenzione e alla volontà di Mauro Bagni, per le Edizioni CentroLibro, nella collana "Radici", diretta da Alfonso Mirto.

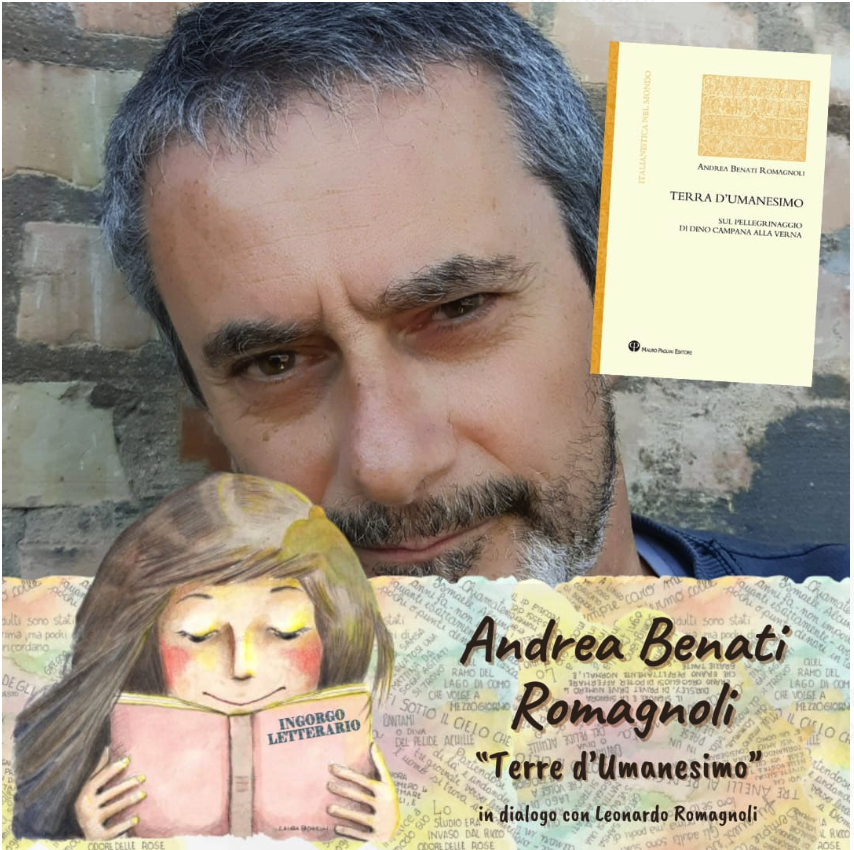

Sibilla Aleramo e Dino Campana

di Gigliola Tallone

29 ottobre 2024

La passionale storia di Sibilla Aleramo e Dino Campana si accende ed estingue nel breve lasso di tempo tra inizio agosto 1916 e fine gennaio 1917. Per nove mesi non si vedranno più, in una turbinosa gara, lui a cercarla, lei a sfuggirgli, insieme ormai solo nelle parole delle loro lettere strazianti, tragico fiume d’inchiostro versato sull’amore impossibile di due anime inconciliabili.

Soltanto il 13 settembre 1917 Sibilla rivedrà Campana al carcere di Novara.

Pagina 5 di 76