Corrispondenti di Dino Campana

di Franco Matacotta

La Fiera Letteraria, domenica 31 Luglio 1949

Una quarantina di lettere di gente nota e ignota che, insieme con i documenti di un duello preparato ma non più avvenuto, sono anche la testimonianza dello sforzo compiuto da quasi tutti gli amici per alleviare le sofferenze del poeta.

L'intervento al Convegno a La Verna, 2010

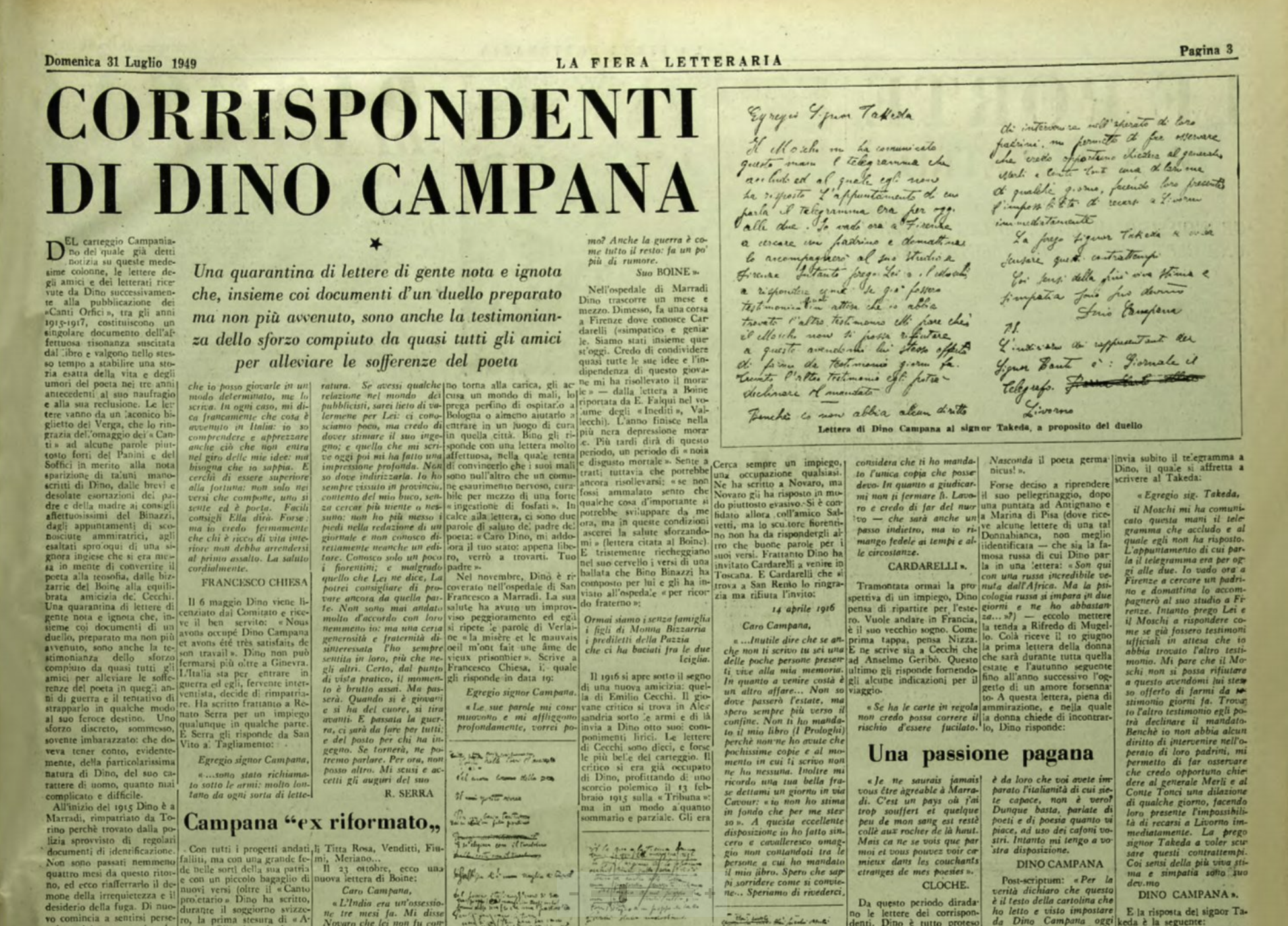

Giuseppe de Robertis

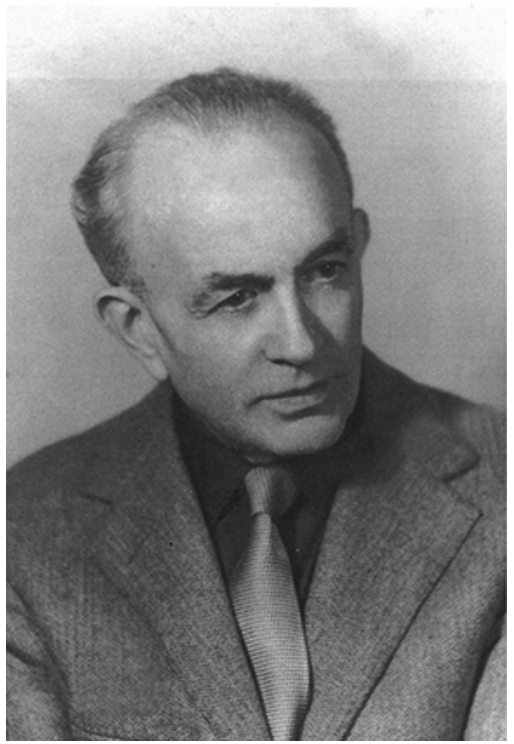

Giuseppe De Robertis su "LA VOCE", nella rubrica "Consigli del libraio", in un primo momento scrisse dei "CANTI ORFICI" così e non più che così: "notevole, ne riparleremo". In un secondo tempo, e cioè il 30 Dicembre 1914, apparve, sempre su "LA VOCE" un articolo di Giuseppe De Robertis.

Un po' di Poesia

L'ALTRO CAMPANA

di Paolo Baldan

Studi Novecenteschi

Vol. 5, No. 15 (novembre 1976), pp. 275-295

Accademia Editoriale

« Rileggendo oggi l'opera completa di Campana, la prima realtà che si fa largo nella nostra mente è la semplice realtà che questo pazzo, questo poeta selvaggio, era un uomo colto » scrive Pasolini 1, e precisa: « rozzamente colto, s'intende: ma sostanzialmente giudizio da condividere se vuole porre l'accento sul carattere disordinato dell'indubbia cultura campaniana ».

1) P.P. PASOLINI, I custodi interessati della follia di Campana ed Ezra Pound, in «Tempo illustrato» del 16 dicembre 1973. Facciamo riferimento a questo articolo anche per le successive citazioni pasoliniane.

«CANTI ORFICI» DI DINO CAMPANA

di Silvio Ramat

da: La poesia italiana

1903-1943

Quarantuno titoli esemplari

Marsilio 1997

Stagione di rigogliose fioriture autobiografiche e di non meno trascinanti verità d'autore consegnate a un genere istintivo qual era, e più non è, l'epistolografia, il primissimo Novecento ci affida comunque un libro, il libro unico di un poeta (i Canti orfici di Dino Campana), che quei sostegni non li possiede.

Figura 1. Domenico Baccarini, La Bitta che allatta, olio su tela, 1904,

Pinacoteca di Faenza.

Faenza come la Spagna

Nell'aria qualche

cosa di danzante

di

Leonardo Chiari

Andando verso la piazza di Faenza lungo via Santa Maria dell'Angelo, a sinistra, a fianco dell'imponente portone del Liceo Torricelli, c'è l'ingresso della Pinacoteca. Entrando, salendo lo scalone sulla destra, si accede alla sala dove domina il San Gerolamo ligneo di Donatello, circondato da immense tele.

Piero Santi e Gabrio Ciampalini alla "Beppa", Firenze 1970

Ricordo di Campana

di Piero Santi

da: La Nazione (Firenze), 31 maggio 1939, p. 3

Piero Santi è nato a Volterra nel 1912 ed è scomparso nella sua Firenze nel 1990.

Ho conosciuto in anni lontani Piero Santi, straordinario intellettuale fiorentino, autore di libri come: "Due di loro", "Amici per le vie" e "Il sapore della menta". Nella casa studio, all'Erta Canina, sulle colline sopra Firenze, in mezzo a librerie senza fine, spiccava un quadretto con la riproduzione a stampa di una strana poesia. Era Piazza Sarzano di Dino Campana. "Un poeta nostro che devi leggere", mi disse Piero. Per me quello è stato l'inizio del grande incontro con Dino.

Non mi ha sorpreso quindi il sapere che nel 1939 Santi scrisse questo ricordo su Dino Campana, attualissimo ancora oggi, ricco di musica e di colori, di fremiti e di poesia.

(paolo pianigiani)