Contributo alla ricostruzione della sua biografia

(Anno 1885 - Anno 1915)

di Francesco Monterosso

dalla Fiera letteraria, ANNO VIII/numero 24 - giugno 1953, pag. 4

"Tutto è vano vano è il sogno: tutto è vano vano è il sogno"

Nota su Campana

di Franco Matacotta

da: La Fiera letteraria, ANNO IV, numero 19 - maggio 1949

Precisazioni e rettifiche, sconfessioni ed abiure, avanzate dalla critica nostrana, non appena s'è trovata nella possibilità fisica di riprendere fiato dopo le convulsioni di questi ultimi anni, nei confronti dell'età letteraria del recente e lontano passato, non han tuttavia turbato, d'un solo indiscreto accenno, la grande solitudine colla quale Dino Campana rende viva la propria presenza nella poesia italiana di questa prima metà del secolo. Tanto è il mistero che circonda tuttora la sua breve passione terrena, di poeta e di uomo: e tanto è l'amore che i suoi fedeli gli han conservato lungo questi anni intatto, per la sua voce e per il suo messaggio.

Pagine Inedite di Dino Campana

di Franco Matacotta

da: Fiera letteraria, ANNO IV, numero 19 - maggio 1949, pag. 1)

Di questi inediti non è stato possibile individuare l’epoca di composizione. Per i Prospectus vale la data approssimativa della stesura dei Canti Orfici: mentre per la pagina senza titolo si può desumere dal testo scritta dopo l'estate del 1916.

Quanto al “Prospectus” parrebbe ch'esso costituisca l'attacco del noto pezzo “Toscanità” dedicato a Bino Binazzi.

DAVANTI alle cose troppo grandi sento l'inutilità della vita. Il mare ieri era discretamente bello. Sono andato di notte al mare. Avevo visto i monti pisani velati da cui sorge la luna di D'Annunzio (il macchinista senza fuoco e due areoplani che volavano sul treno. Perché leggemmo D'Annunzio prima di partire? Nessuno come lui sa invecchiare una donna o un paesaggio. Pallido, con una vita senza fuoco come col suo diritto il macchinista stinge il paesaggio e vìola il cielo che non conquista?...

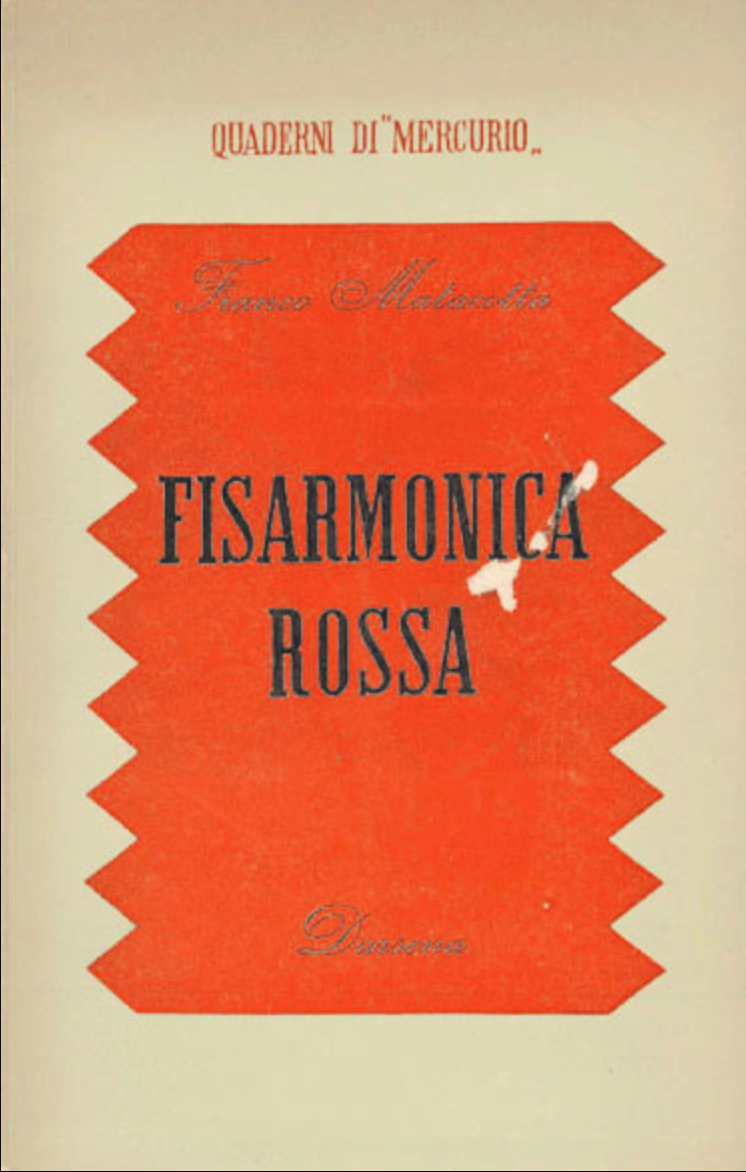

Franco Matacotta: gli scritti

a cura di Paolo Pianigiani

Le opere:

Nel 1939 si laurea con una tesi dal titolo "Giuseppe Ungaretti o della parola come mito"

Ritorno del poeta

di Giuseppe Raimondi

Da: La Fiera Letteraria della domenica 11 Giugno 1953

*

“In ogni caso né da vivo e tanto meno da morto, si avrà ragione di me”

*

E la leggenda di Campana continua. Continua in braccio ai terrori filologici degli zelanti, o preda della critica che vuole servirsene a rovescio, per sospingere in un mondo di leggenda anche la figura concreta dell'uomo, e tende a interpretare il suo lavoro come il prodotto di una notte del «sabba» futuristico, la facile pazzia del secolo. Campana medesimo, durante la vita terrena, si compiacque forse di alimentare la leggenda, appoggiandosi ad elementi di costume letterario che, nella provinciale Italia degli anni tra il '912 e il '915, recavano con voce di favola delle vicende, non tanto lontane, di Rimbaud, Verlaine, di parnassiani e simbolisti.

Irrazionale e assurdo nella poesia di Campana

di Mario Petrucciani

da: Idea, luglio 1951

Sia ben chiaro che l'Indagine sullo « irrazionale » del Campana non intende in nessun modo ricondurre la genesi della sua poesia ai fattori biografici e clinici da cui fu travolta la sua esistenza terrena, ma aspira ad un approfondimento esclusivamente critico della sua opera, perchè ne risulti meglio individuata la posizione storica e più acutamente chiarita la forza di commozione.

Campana Testimone

di Pietro Cimatti

da La Fiera Letteraria

2 Aprile 1961

Ogni poeta rappresenta un modo di essere poeta, da cui si può istintivamente dissentire o nel quale, all'opposto, ci si può impaniare, affascinati, in risposta nell'uno e nell'altro caso ad un innato modo di concepire la poesia, o di essere alla propria volta poeti. Il giovane che scopre Dino Campana scopre insieme l'abisso che sta sotto la poesia, che la poesia svela, spalanca. Il suo, è un modo di essere solo poeta nel quale ancora a lungo ci si potrà riconoscere, magari a versare l'obolo d'un sogno acerbo, oppure se ne potrà dissentire giustificandosi seccamente col ricordare la sua riconosciuta e schedata follia.