IL “QUADERNO” DI DINO CAMPANA

di Silvano Salvadori

I Canti Orfici hanno costituito il prevalente terreno di caccia della critica letteraria. Forse di nessun poeta possiamo seguire un’evoluzione di testi poetici tanto sofferta e per di più testimoniata

Se fu avventurosa la vicenda del manoscritto dei Canti, non meno lo è stata quella dl Quaderno. Ritrovato dal fratello Manlio e contenente 43 composizioni, fu consegnato ad Enrico Falqui che ne curò la pubblicazione nel 1942 con la riproduzione fotografica di cinque pagine; il Falqui indicò a margine le varianti dei vari versi, senza fare una dettagliata ricostruzione delle sovrapposizioni nella stesura, densa appunto di ripensamenti e correzioni. Solo per la lirica “Oscar Wilde a San Miniato” la Ceragioli, in Belfagor, fece una trascrizione diplomatica che rivelò l’intenso lavoro di riscrittura tipico del poeta di Marradi.

EMILIO CECCHI

DINO CAMPANA

da: L'Approdo, Gennaio - Marzo 1952

Ringrazio l'amico Silvano Tognacci per avermi fornito questo importante documento. (p.p.)

Se uno torna col pensiero agli anni della formazione, in Italia, d'un nuovo senso della poesia, è colpito al vederli, così brevi anni, ingombri di tanti morti; e tutti morti giovani, o assai giovani : Corazzini, Michelstaedter, Gozzano, Locchi, Onofri, Bastianelli, Boine, Serra, Slataper. Dino Campana non fu tra i più giovani, relativamente alla morte materiale; ma gli anni da lui passati, fra il 1918 e il decesso nel 1932, in uno spedale psichiatrico, furono anni di morte. Quanto sorprendente e quasi mitologica era stata l'apparizione, fra le scomparse più tragiche fu quella di Dino Campana.

Ruggero Jacobbi

L'ESILIO E LA VISIONE

di

Ruggero Jacobbi

Intervento "a braccio" al convegno fiorentino organizzato dal Gabinetto Vieusseux

Pubblicato su "Dino Campana oggi", Vallecchi 1973

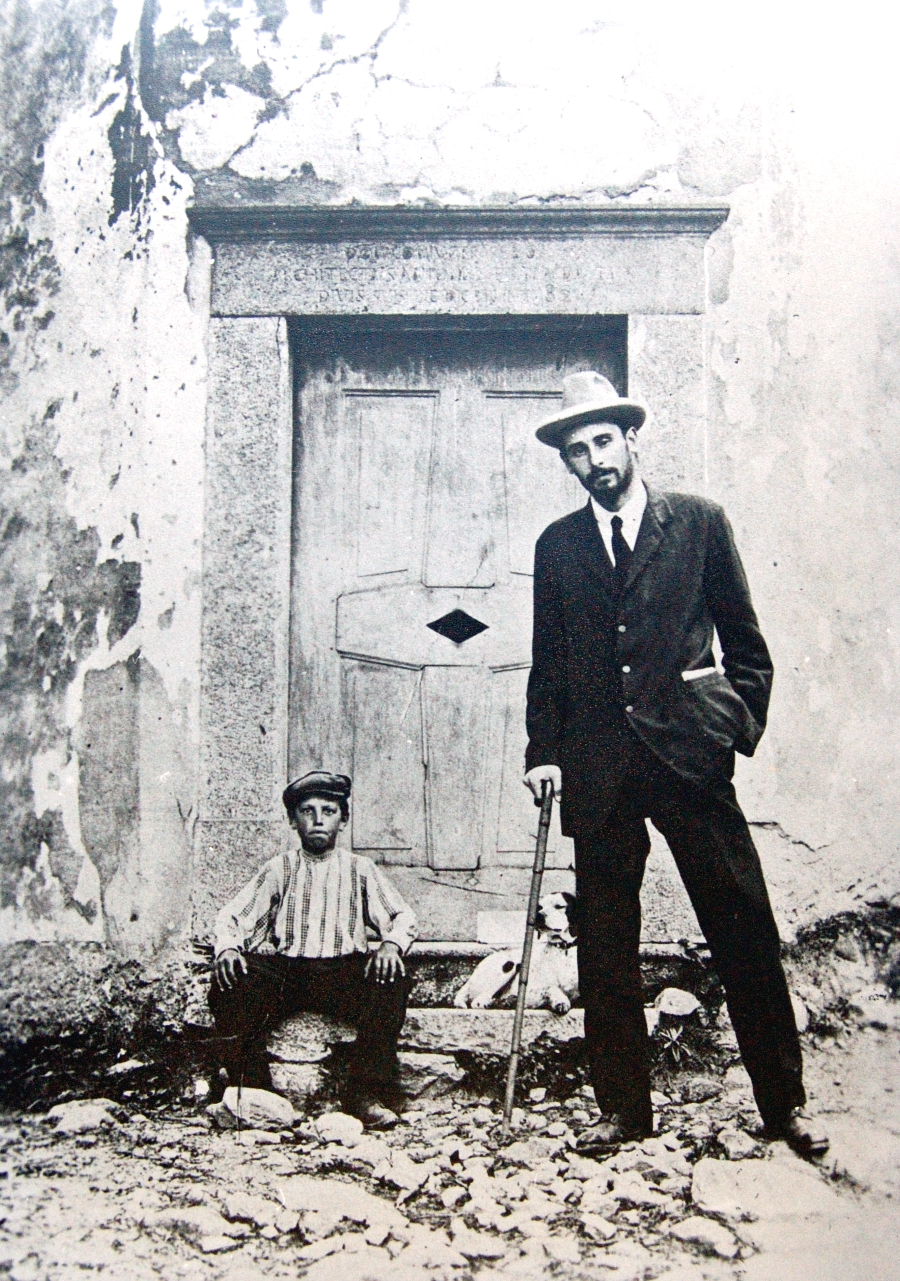

Sono veramente imbarazzato dalla circostanza di dovervi ammannire la mia eloquenza « a braccio » dopo i testi scritti, meditati e letti, di coloro che mi hanno preceduto. Non ho nulla di scritto. Cercherò brevissimamente di vedere in Campana e soprattutto nei « viaggi » di Campana (viaggi reali e immaginari), per piccoli esempi, l'incontro fra due temi di fondo, che non sono soltanto suoi ma di tutta una zona della poesia fra i due secoli: il tema dell'esilio ed il tema della visione. Anche in Campana si è manifestato, nella fattispecie di una Pampa e di un Sudamerica divenuti mito, quel desiderio di un libro da « negro », di un libro da « pagano », di un libro da noneuropeo, che Rimbaud espresse proprio in questi termini. Allo stesso tempo (come cercherò di dire, non di dimostrare; si dimostra con un apparato erudito, non con improvvisazioni) questa volontà di mettersi in esilio, di andare a cercare un altro spazio, o ciò che oggi chiamiamo Terzo Mondo, coincide — in quanto non sempre legato ad una realtà sperimentata, ma più spesso a memoria e fantasia — con la capacità visionaria di Campana. Basta guardare sulla pagina i passi dei Canti orfici e degli Inediti che si riferiscono all'Argentina.

Giuseppe De Robertis: Sulla poesia di Campana

Pubblicato sulla Rivista Poesia, Annata III, Fascicolo 6, marzo 1947

Giuseppe De Robertis su "LA VOCE", nella rubrica "Consigli del libraio", in un primo momento scrisse dei "CANTI ORFICI" così e non più che così: "notevole, ne riparleremo". In un secondo tempo, e cioè il 30 Dicembre 1914, apparve, sempre su "LA VOCE" un articolo di Giuseppe De Robertis. Tornò egli a parlare di Campana nel 1930 e infine, con un saggio critico "Sulla Poesia di Campana", nel 1947. Considero, quest'ultimo studio, il migliore di quanti sono stati fino ad oggi scritti su la poesia di Campana.

da Don Lorenzo Righi, Dino Campana poeta della notte,

Collana "Gli Inediti" N. 6, Tipografia Sbolci, Fiesole,1971

Il primo incontro con Campana è felice e inquietante. Annota e finisce impressioni liete, dora la pagina d’un’arte lieve; e insieme soffre d’una incapacità a esprimersi, e tutto si agita e smania. Dosa le parole e le adorna come un classico; e s’affanna poi di non poter toccare il segno. Quelle impressioni, tu le collochi bene nel tempo, in quell’aria brillante che impregnò di sé l’estro dei frammentisti e liricisti (« La pioggia leggera d’estate batteva come un ricco accordo sulle foglie di noce » C. 61 [Canti orfici, III ediz.], « la costa è un quadretto d’oro nello squittire dei falchi » C. 62, « II fiume si snoda per la valle: rotto e muggente a tratti canta e riposa in larghi specchi d’azzurro » C. 65 », La sera scende dalla cresta alpina e si accoglie nel seno verde degli abeti » C. 52: già con una lineatura, una flessione limpida; e aveva cominciato dalle simmetrie più elementari: « fuori gli orti verdissimi tra i muri rosseggianti » C. 14); e subito appresso esse denunziano una febbre che è di Campana soltanto, a cui Campana deve le riuscite migliori, le quali soverchiano, appunto, quelle degli impressionisti e dei liricisti in blocco.

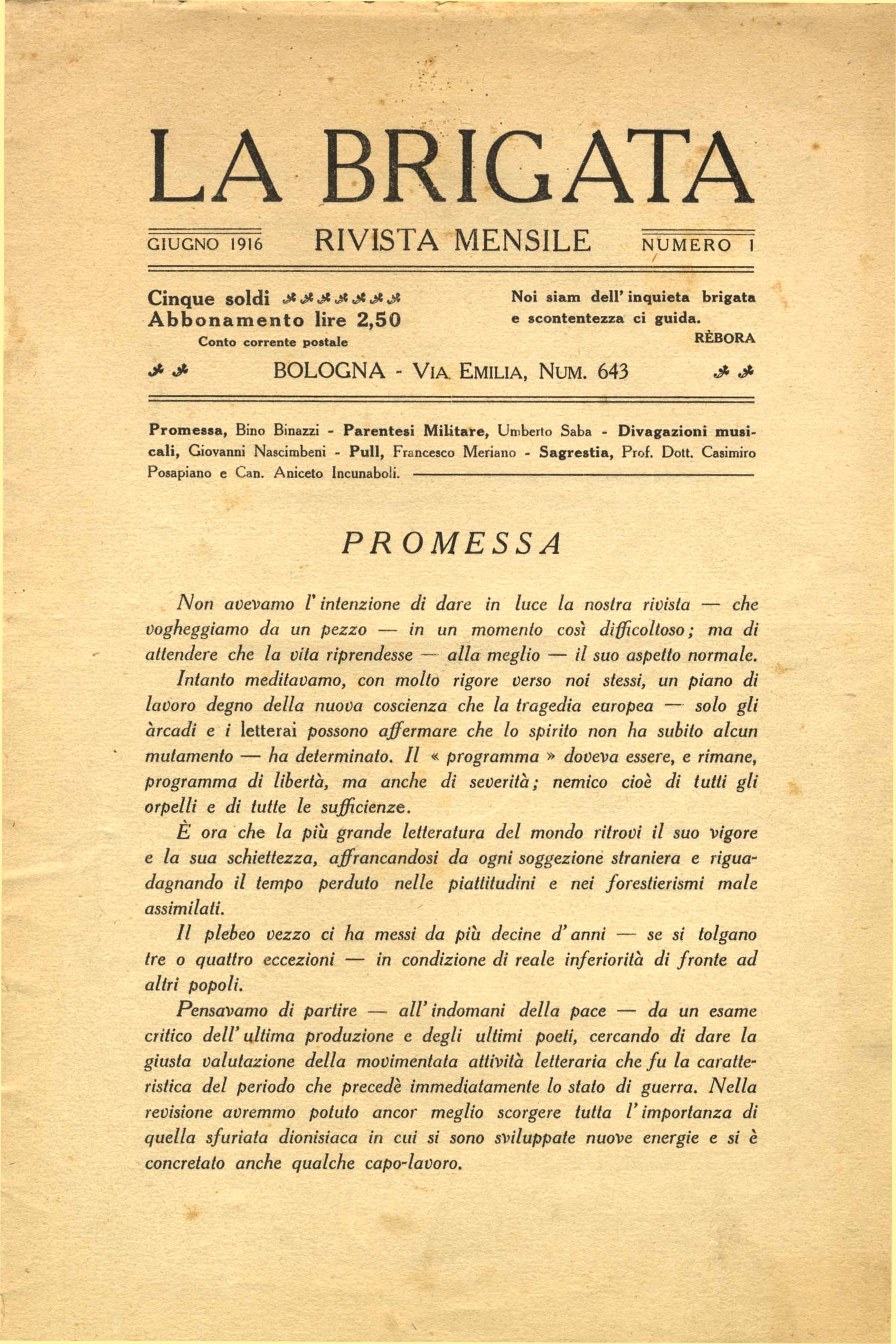

La Brigata

Dal «GIORNALE DEL MATTINO» (Bologna), 25 dicembre 1914

«E’ una vera rivelazione: Soffici pensa che sia l’unico volume di poesia uscito in quesť anno. Leggilo». In questi termini l’amico Ferrante Gonnelli il libraio fiorentino, che ricorda nell’aspetto, nell’intelligenza e perfino nel nome, che sembra colto a una novella del Lasca, i suoi confratelli del quattro e del cinquecento, mi scriveva giorni sono mandandomi un povero libercolo giallo non di sua edizione, ma stampato da una tipografia di provincia. Dino Campana? Sì, mi ricordavo di aver letto qualche cosa di molto interessante in uno dei più recenti numeri di Lacerba. Nient’altro.

L‘ invito però di un uomo di buon gusto come il Gonnelli, suffragato dall’opinione ď un grande artista, non meno che il ricordo dell‘ impressione personale, mi invogliarono subito alla lettura.

Giovanni Boine: Canti Orfici

Giovanni Boine

Prima pubblicazione Agosto 1915, su "La Riviera Ligure". Rubrica "Plausi e botte"

Copertina su carta giallo droghiere. Sul retro fra parentesi proprio in mezzo è stampato Die Tragödie des letzten Germanen in Italien (ci hanno da ultimo incollata su una strisciolina rossa come una pudica camicia, ma l'ho, da buon Gobinista, che diamine! grattata via con cura). Il ringraziamento prefazionale ai signori sottoscrittori è messo in ultimo al posto dell'indice, il quale come inutile non è stato fatto; e lì è pur ricordato «il coscienzioso, coraggioso e paziente stampatore sig. Bruno Ravagli» cui dunque nemmeno noi lesineremo le nostre cattedratiche lodi, sebbene parecchie lettere nel testo sian capovolte ed a pag.151 la riga che nientemeno dice «diosa virginea testa reclina d'ancella mossa» sia, com'è confessato, «andata all'aria» La carta a piacer suo muta di qualità tre volte in centosettanta pagine, brache, giacca e gilet di tre diversi vestiti. Inoltre è utile aggiungere che il libro è finito con queste sacramentali parole messe fuori testo a mo' d'epitaffio o di chiusa: They were all torn and cover'd with the boy's blood: cosicché BLOOD rosso e pauroso come una stilla od una ditata, sta lì (traccia d'assassinio o di liturgico sacrifizio?) come il tragico sigillo dell'opera.

Eugenio Montale: Sulla poesia di Campana

da: L'Italia che scrive, 1942

[...] Campana poeta visivo o poeta veggente? L'impressione che ci ha lasciato una recente rilettura dei Canti Orfici — voglio anticiparla fin d'ora — è che le corna di questo dilemma siano tutt'altro che inconciliabili: se è vero che anche i critici di Campana meno inclini a misticismo e irrazionalismo gli concedono « illuminazioni spinte fino al mito » (Gargiulo) e negano che per lui si possa parlare di semplice impressionismo (Contini); mentre d'altro lato il migliore interprete dell' « infrenabile notte » del poeta (Carlo Bo) si è espresso in frasi e immagini (« una poesia che non ha avuto il tempo dei fiori o l'ha avuto con il soccorso anticipato e crudele dei frutti ») che lasciano trasparire almeno un limite di questa poesia. L'osservazione, facile a farsi anche se non fosse confermata da ricordi personali, che Campana fu presto tenuto d'occhio dagl'intendenti, non deve far pensare che gli intonarumori del momento (futuristi, lacerbiani, ecc.) abbiano prestato molta attenzione all'autore dei Canti Orfici. Lo tennero per uno dei loro, forse, ma a debita distanza; e Campana stesso non li ricambiò di grande simpatia.