Amelia Rosselli

Erminia Passannanti: Logos, afasia e spazialità poetica nella poesia di Amelia Rosselli

di Erminia Passannanti, Oxford, Uk

Si ringrazia Laura Incalcaterra McLoughlin per avere concesso la pubblicazione di questo saggio di Erminia Passannanti edito in Spazio e spazialità poetica, Laura Incalcaterra McLoughlin (Ed.), Collana Transference, Troubador Publishing Ltd., Leicester, Uk, 2005 (p.p.)

Premessa

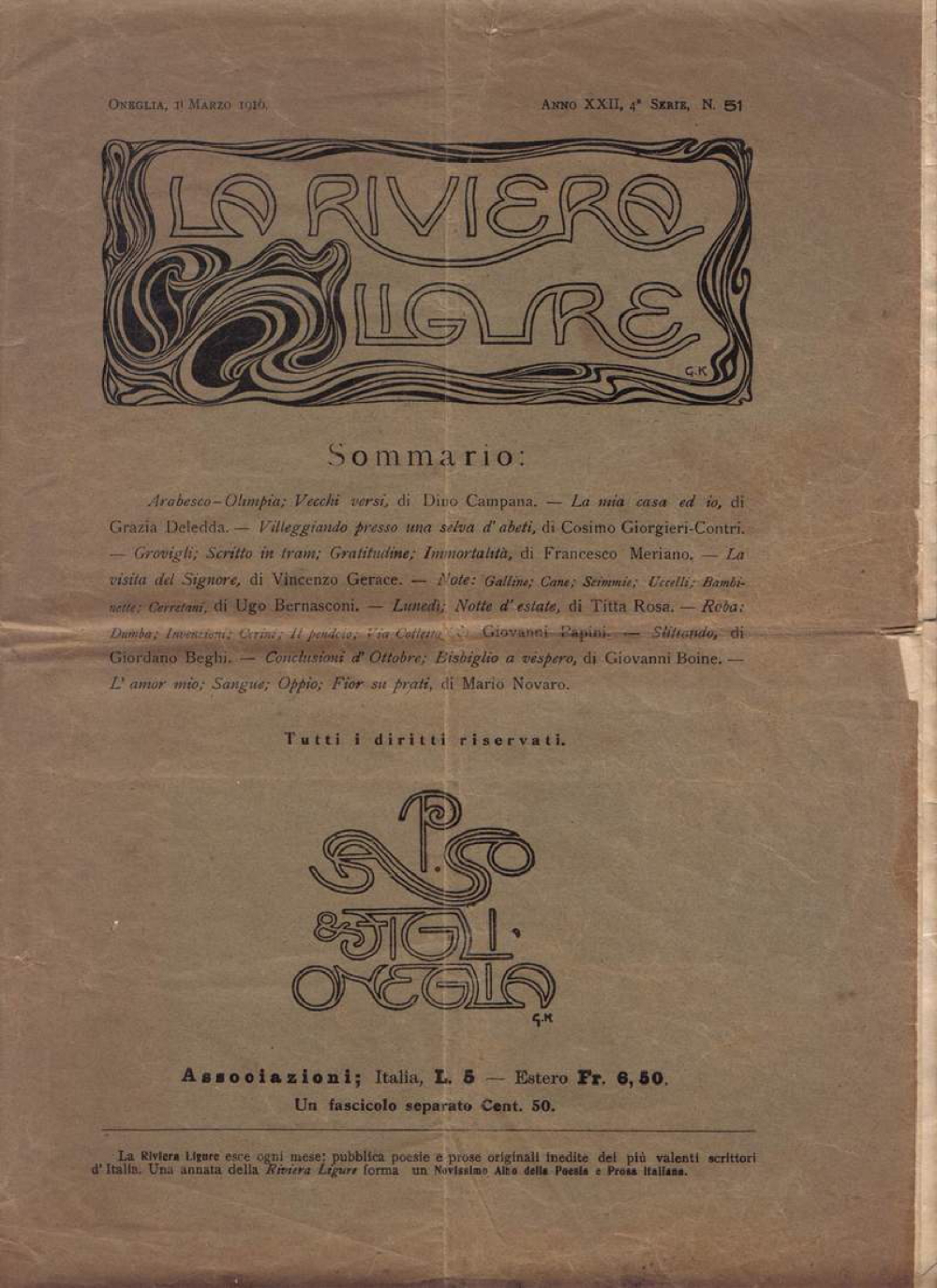

In questo saggio s'intende proporre un'analisi del rapporto tra logos, afasia del linguaggio e spazialità poetica nella poesia di Amelia Rosselli come resa della crisi del contesto attraverso la manipolazione del mezzo linguistico. Le osservazioni che seguono individuano una tendenza citazionista nella poesia di Rosselli de La libellula (1958 e Serie ospedaliera (1963-65), influenzata dallo sperimentalismo di Dino Campana. La tendenza collaterale è quella di destrutturare lo spazio testuale del logos per ricostituirlo in una spazialità afasica e straniata.

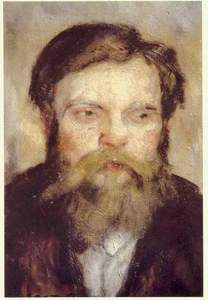

Giovanni Costetti, Dino Campana. Proprietà Centro Studi Campaniani "Enrico Consolini" di Marradi

Anomalie semantiche nella poesia di Dino Campana

di Smiljka Malinar

Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia Vol. -, No. 38, 1974

Ringrazio la dott.ssa Smiljka Malinar per avermi permesso la pubblicazione del suo articolo. (p.p.)

I. Introduzione

Se c'è ancora motivo di parlare del cosiddetto «caso Campana», oggi, dopo tanti riassestamenti di prospettive critiche, — che portarono a una visione più giusta e più pacata di alcuni spunti più problematici su cui tale «caso» era imperniato — sarebbe lecito farlo, non a proposito di eccentricità di stile e di condotta pubblica (come pareva a coloro che a minore distanza seguivano la breve e fulminante parabola di Campana uomo e poeta), bensì, tutt'al più, con riferimento alle approssimazioni e arbitrarietà, alle analisi sbrigative, ai giudizi parziali e incerti, alle sintesi mancate, che spesso -- soprattutto inizialmente — erano il bilancio più cospicuo di buona parte della critica cani Per cui Campana — uno dei protagonisti più significativi di quella stagione di poesia novecentesca chiamata «secondo decadentismo», il personaggio più pittoresco e affascinante della bohème letteraria fiorentina negli anni intorno all'inizio dela prima guerra mondiale — divenne la figura poetica più controversa e più disputata di tutto il modernismo italiano.

La notte o della gioia tragica

di Tiziano Salari

Dino Campana è l’unico poeta italiano che dice di sì alla vita sulle orme di Nietzsche. È questo, a libro chiuso, il sapore dei Canti orfici. Campana è il solo poeta del Novecento a cui si addice il concetto di “gioia tragica”. II mondo come fenomeno tragico, gioioso, affermativo. È questa la musica segreta che percorre il libro. Non il preludio di Tristano e Isotta, con le sue onde di morte. A quella musica si ispira D’Annunzio nel Trionfo della morte, che mescola Schopenhauer e Zarathustra, Wagner e Nietzsche. Musica funerea e negatrice. Non essendo mai possessivo, l’eros di Campana non conosce mai il suo risvolto oscuro, Thanatos. E tuttavia la gioia a tragica. Perché?