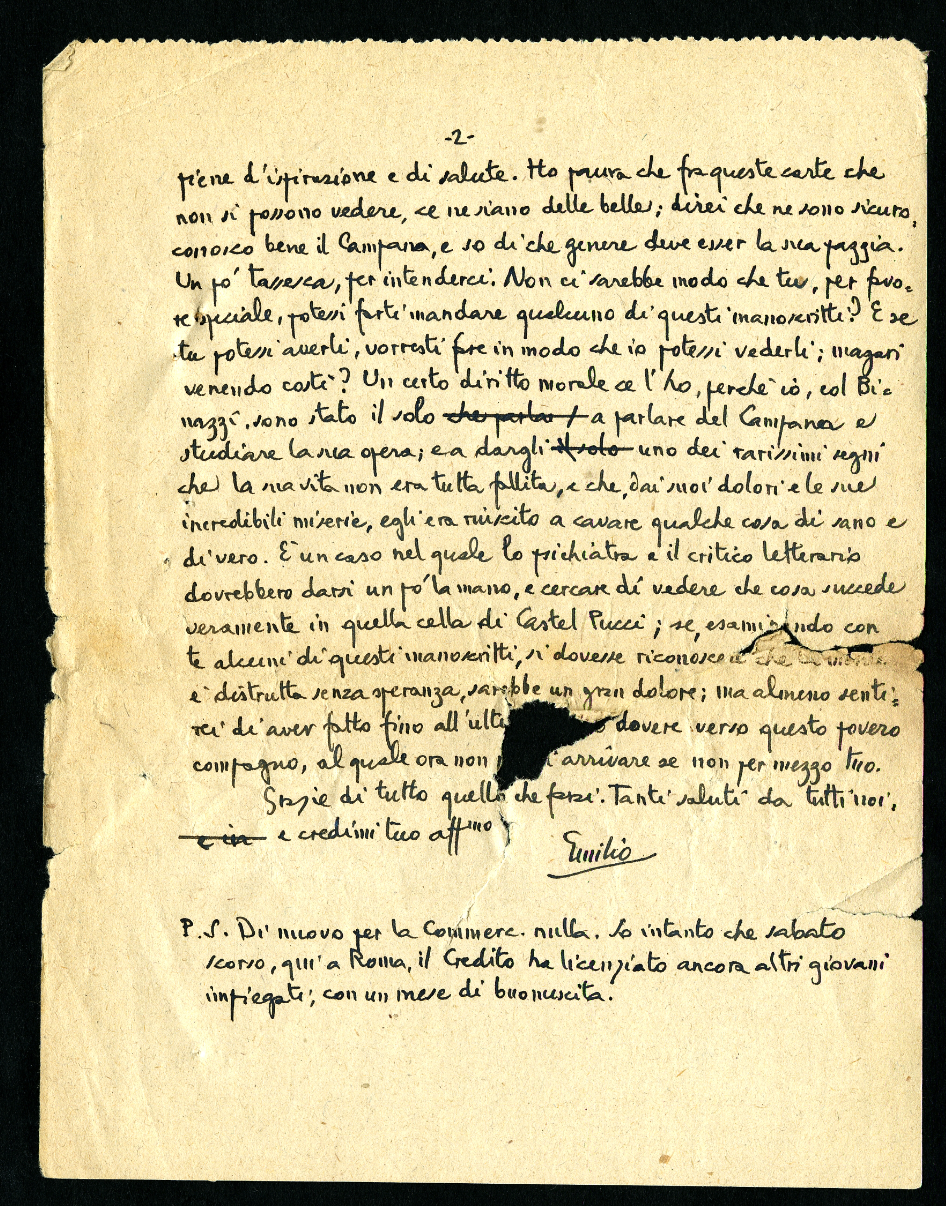

DINO CAMPANA’S RETURN FROM BELGIUM: FOUR UNPUBLISHED DOCUMENTS

Caroline Mezey

da: Modern Language Review, Vol. 4, ottobre 1983

Bedford College, London

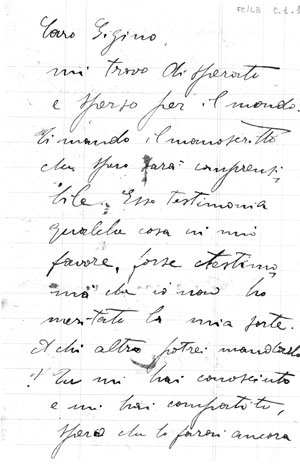

The circumstances of Campana’s life, his Bohemian attitudes, his travels to foreign countries, the loss of themanuscript of Canti Orfici, and the tragedy of his final years have tended to focus critical attention on the poet as poète maudit. The attempts made by his biographers to establish a firm and detailed chronology of his life have been largely frustrated by the scarcity of original documentation. Much information is of course contained in Dr. Pariani's transcript of his conversations with the poet in Castel Pulci, and additional information has come from Enrico Falqui, whose acquaintance with friends and relatives of the poet provided him with a ready source of 'second-hand’ material.1 Original documentation, however, has not been forth-coming, and the silence has been particularly regrettable in the period between the end of Campana's university years in Bologna (1907) and his registration at the University of Genova in 1912.

Giuseppe Raimondi

Giuseppe Raimondi: Incontri bolognesi con Dino Campana

da "Dino Campana Oggi", Vallecchi 1973

Fummo fra quelli che avvicinarono Dino Campana nelle sue ultime apparizioni bolognesi fra il 1916 e il '17. Eravamo due o tre ragazzi di liceo. Si aspettava di essere arruolati come militari. Qualcuno di noi è sparito, come Francesco Meriano, il fondatore della «Brigata» e Giovanni Cavacchioli di Mirandola, amico di De Pisis. Giunti alla conoscenza di Campana per il tramite di due nostri più anziani, Bino Binazzi e il pittore Mario Pozzati. Binazzi, pratese, già collaboratore di «Lacerba» futurista era la causa delle fugaci comparse di Campana nei caffè bolognesi, dopo i soggiorni bolognesi di costui del tempo universitario. Quando cioè Campana si fermava qui per i suoi saltuari rapporti con l'Università cittadina. Vi si era iscritto alla facoltà di Chimica per il corso dell'anno 1903 -1904. Si assentava per lunghi periodi, finché vi prese dimora nel 1907.

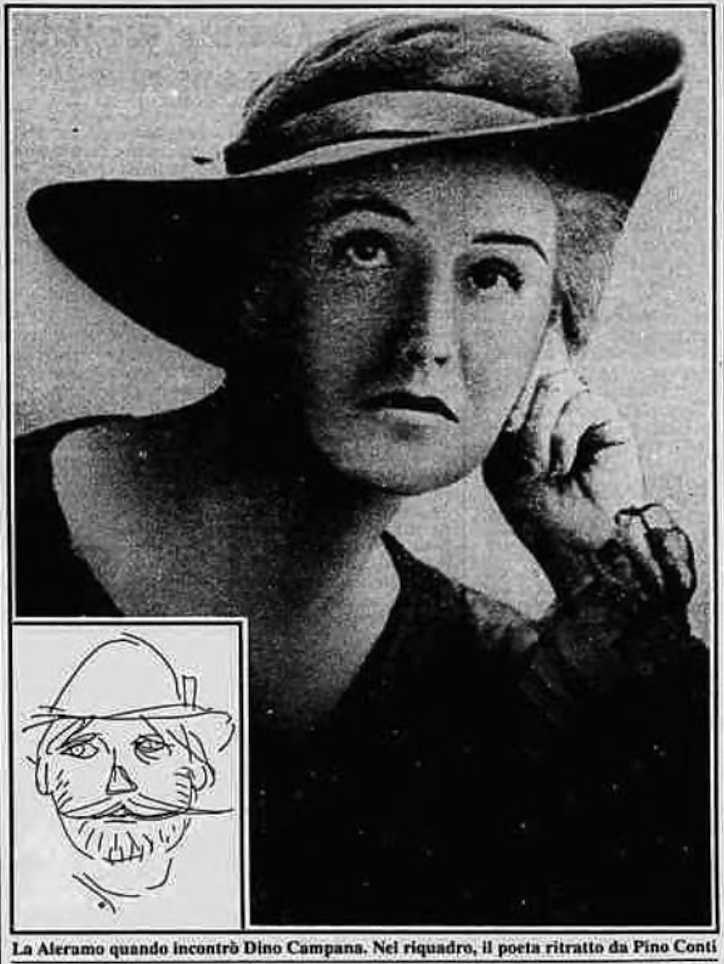

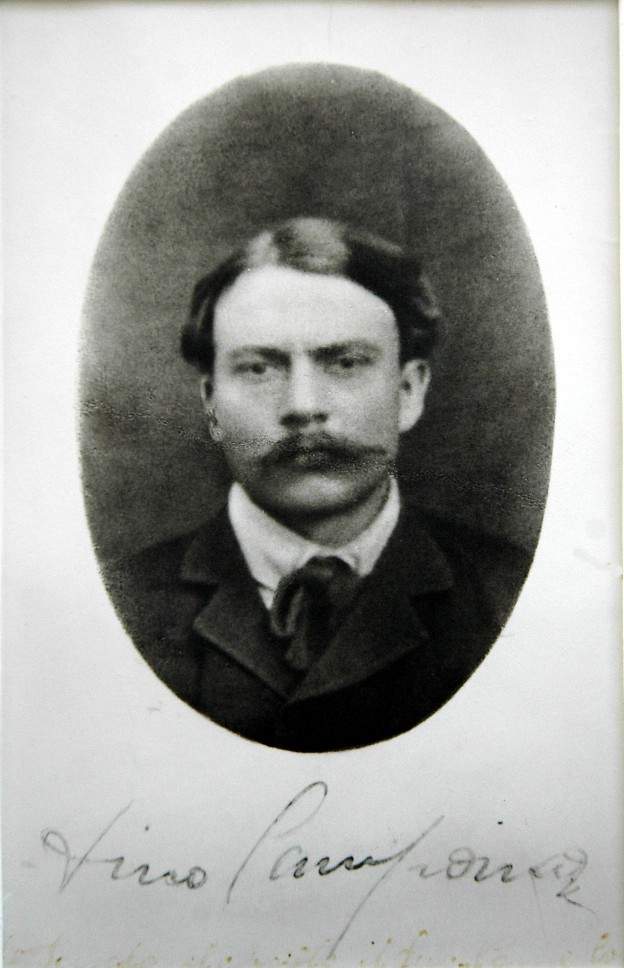

Dino Campana, proprietà Famiglia Campana

I documenti, gli incipit delle lettere, i fogli di via, le notizie certe... Dino dovunque ha lasciato le tracce delle sue scarpe motose, della sua risata devastante, del suo dolore...

Proviamo a seguirlo per le strade del mondo.

Con me e con Campana

di Luigi Bandini

da Meridiano di Roma, 17 aprile 1938

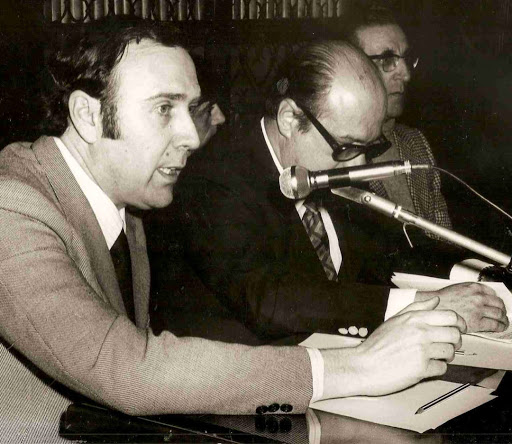

Gino Gerola e Giorgio Luti al Vieusseux

Gino Gerola: Dino Campana a Firenze

di Gino Gerola1 |

|

|

I rapporti tra un uomo e una città sono sempre per lo meno abbastanza complessi. Se poi l'uomo è un poeta, le complicazioni aumentano. Se infine, si chiama Dino Campana, autore quanto mai estroso e insieme esigente, allora la complessità raggiunge direi il massimo. Sopra tutto poi se la città si chiama Firenze. Tentiamo di vedere da vicino questa relazione, appunto Campana - Firenze. Credo sia il caso di distinguere tra ambito umano - sociale e ambito letterario.

La Stampa

12 Agosto 1988

TORINO — Sulla pagella c'è scritto 6 e 6 in lettere italiane, 6, 7e 6 in lettere latine, 6 e 7 in lingua greca, 4 in storia e geografia, 7 in filosofia, 6 in matematica, 4 in storia naturale. L'alunno deve riparare nella sessione autunnale. E nella sessione autunnale, con un 7 e un 6 in luogo dei due 4, passerà.

L'alunno, rubricato con il numero 11 di protocollo, è “Campana Dino di Giovanni, nato a Marradi il 30 agosto 1885”. Il liceo è il D'Azeglio di Torino, nel 1903. Assai prima di Pavese e di Mila, di Babbio e Giulio Einaudi. di Natalia Girtzburg e Primo Levi, la scuola di via Panni ha avuto fra I tuoi allievi l'autore dei Canti orfici, ma nessuno, all'interno del D'Azelio, lo sapeva.

I manoscritti del poeta pazzo Dino Campana

di Maria Cristina Brunati

Ringrazio la dott.ssa Brunati per avermi permesso di pubblicare il suo articolo. (p.p.)