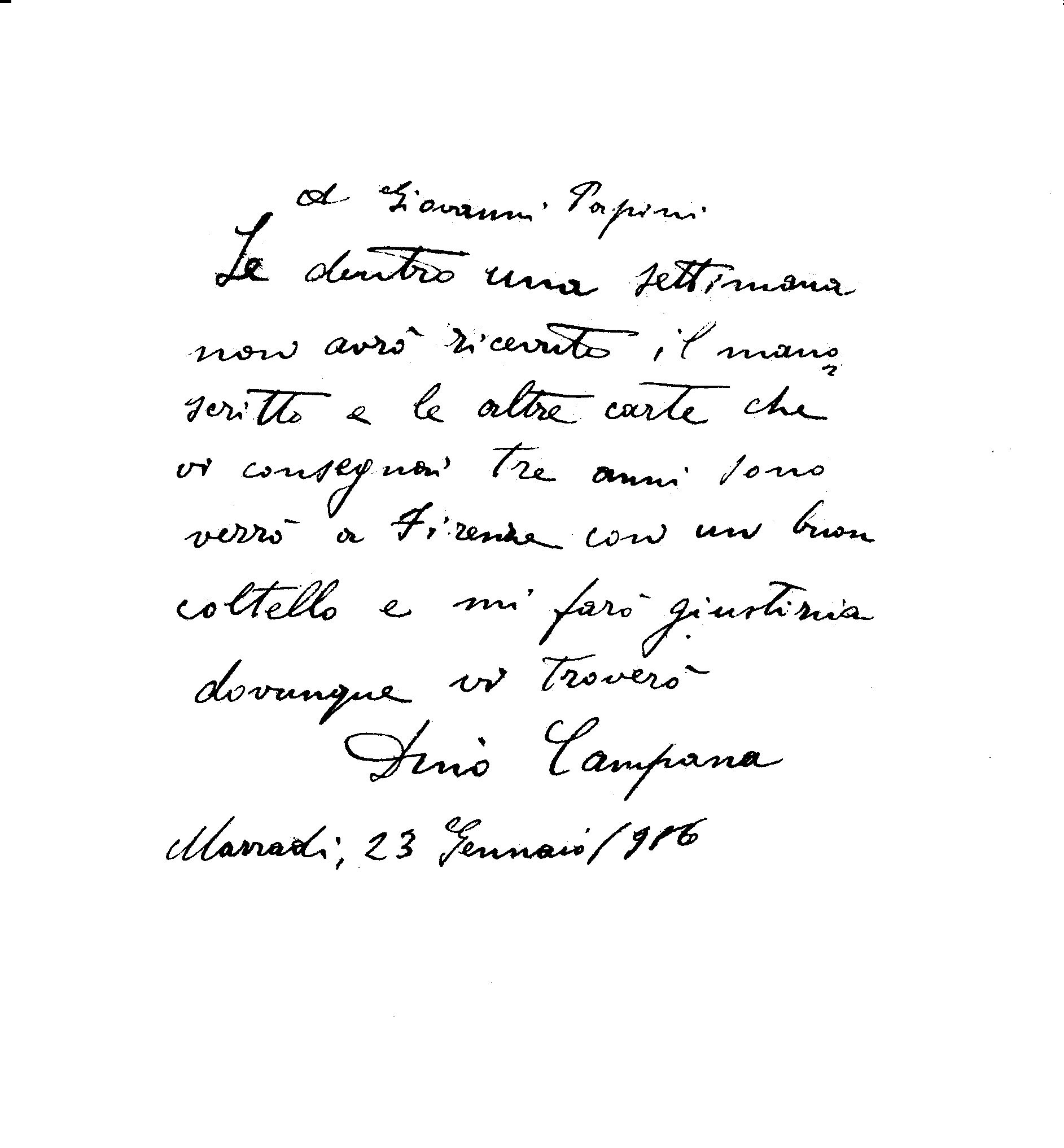

«Verrò a Firenze per rompervi la testa »

di Enrico Falqui

da “La Fiera Letteraria”, numero 8, giovedì 23 febbraio 1967

Prima della riscoperta del manoscritto Il più Lungo Giorno, presentato al mondo nel 1973, così Falqui sottolineava l'assoluta importanza della perdita da parte di Soffici. (p.p.)

A proposito di Dino Campana e dei suoi Canti orfici vogliamo oggi ren der pubblica, e così sottoporre all’altrui riflessione, una circo stanza che ci sorprende non sia stata ancora avanzata, con la dovuta sottolineatura, da parte di altri, pur essendo numerosissimi coloro che si sono, anche molto sottilmente, occupati dell’opera. L’osservazione riguarda l’integrità del testo dei Canti orfici, quale fu stampato, in Marradi, dal Ravagli nel 1914. Testo che, dopo l’edizione curatane dal Binazzi, per Vallecchi, nel 1928, noi potemmo migliorare nelle successive ristampe vallecchiane del ’41, del ’52 e del ’60, sempre prendendo e tenendo a campione quello della prima edizione, secondo il preciso desiderio dello stesso autore, tuttavia consapevoli, per sua stessa ripetuta confessione, delle inesattezze e delle incertezze cui non gli era stato disgraziatamente possibile sottrarre quelle pagine, scritte « in vari intervalli della sua vita errante » e lasciate « come a testimonio di sé medesimo ». Una testimonianza sulla fedeltà della quale il Campana interveniva di frequente, a voce e per iscritto, con giunte e varianti e correzioni nelle copie offerte agli amici o vendute a estranei: segno che non finiva di esserne insoddisfatto.

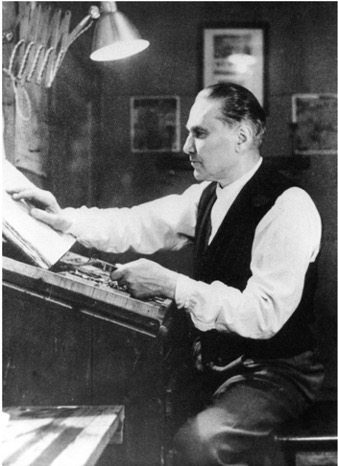

Alberto Tallone, lo Stampatore di Alpignano

DINO CAMPANA E I TALLONE

(con fermata a Empoli)

di Paolo Pianigiani

Articolo pubblicato su il Bullettino Storico Empolese anno 2018, dedicato a Giuliano Lastraioli

Premessa

Parlare di poesia con Giuliano non era facile. Quando, credendo di fargli piacere, gli parlai del suo primo e unico libro di poesie, i Canti nell’ombra, mi apostrofò: l'ho rifiutato! Son cose da ragazzi. A me interessa solo la storia, la storia degli uomini... Ma quando, recentemente, siamo andati a prendere la sua biblioteca privata, donata dalla famiglia, insieme agli altri libri, a tutti gli empolesi, ecco la gran sorpresa che non ti aspetti: nella libreria che Giuliano si teneva in casa, lontana dagli occhi di tutti, si è visto che la poesia era ben presente, letta e commentata. Tutta, dai lirici greci fino a Montale. Immancabili i Canti Orfici di Dino Campana. Ne parlammo una volta, lui assolutamente carducciano, io assolutamente, campaniano. Si finì con parlare della Sibilla, concordando che la sua figura di musa per il poeta di Marradi era di secondo piano e forse inesistente, essendo apparsa nella vita di Dino solo dopo la pubblicazione del suo unico libro. Ho approfondito, quel poco, un aspetto della biografia di Dino Campana. Pensando che Giuliano lo avrebbe letto con piacere, con quella benevolenza che non mancava mai. Incidentalmente si citerà anche la nostra Empoli, cosa che gli avrebbe fatto subito alzare in aria il sigaro. Si fermi, qui si deve approfondire! Lui era così, il mondo girava intorno a Empoli. Si ricordi, meglio primo a Empoli che quarantesimo a Firenze!

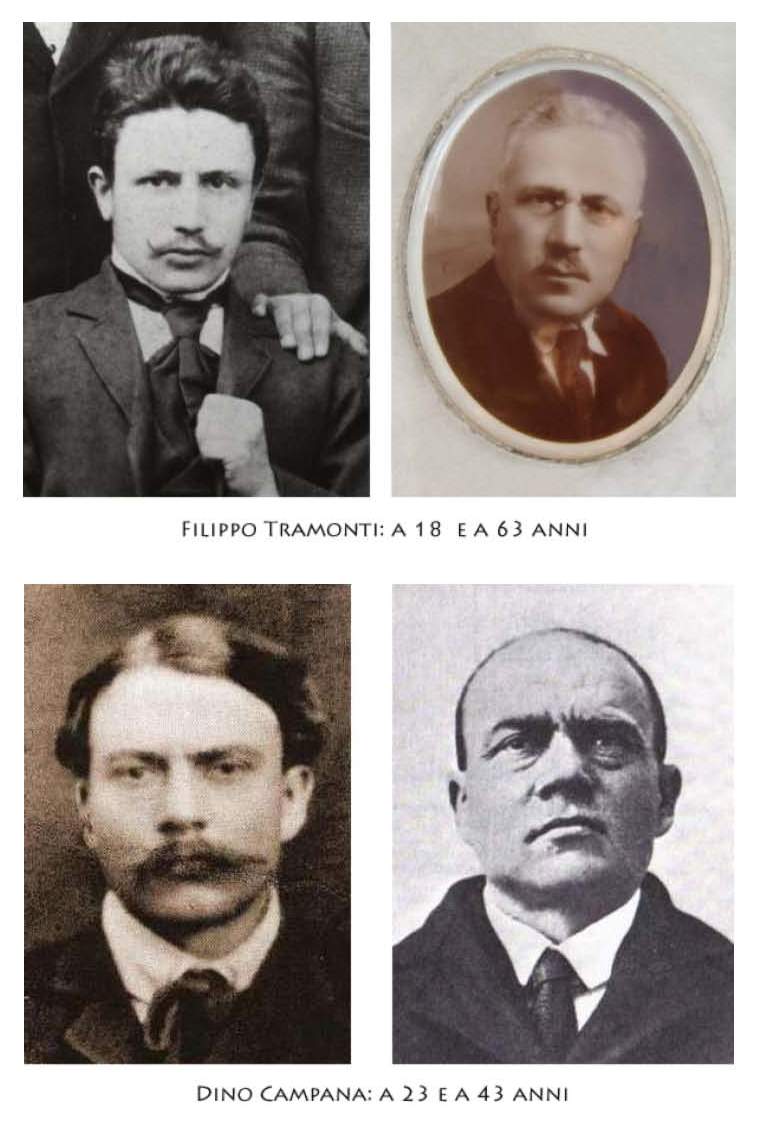

I raffronti inequivocaboli fra Filippo Tramonti e Dino Campana, montati magistralmente dal mio amico Giancarlo Calciolari sul sito Transfinito.eu

Il Vademecum, in continuo aggiornamento...

a cura di Paolo Pianigiani e degli amici campaniani che vorranno collaborare con suggerimenti e integrazioni

Il pittore Eduardo Gordigiani con Michele Campana

Michele Campana, nel 130° anniversario della nascita

di Micaela Pazzi

da: Università popolare S.Domenico

28° ALMANACCO 1988 - 2015

Anno importante per i Campaniani, Marradi prima e Modigliana poi, hanno festeggiato i due cugini di cui quest’anno ricorreva il 130° anno di nascita.

Il primo Convegno/Mostra documentaria, si è tenuto appunto a Marradi presso il Centro Studi Campaniani e Museo Artisti per Dino Campana, Sabato 27 giugno 2015, la mostra è rimasta aperta fino al 23 agosto. La seconda tornata, in forma un po’ differente dalla prima, si è tenuta a Modigliana dal Sabato 29 agosto al 27 settembre 2015, nell’Ex Chiesa di San Rocco - Sala Pietro Alpi a Modigliana.

Marradi, via Celestino Bianchi nei primi anni del '900

1909, Dino Campana arrestato a Biforco

Il ricovero coatto del poeta dopo l'ennesima sfuriata

ricerca di Claudio Mercatali

Inizia con questo articolo, già pubblicato sul blog della Biblioteca di Marradi, la collaborazione con Claudio Mercatali, attento e curioso reporter di cose e fatti intorno a Dino Campana lassù, nel suo paese, a Marradi. Sono particolamente contento di ripubblicare i testi e le splendide immagini conservate da Claudio, tutte di prima mano. Sono assolutamente impagabili e rientrano in pieno negli scopi e nello spirito che il campanadino.it si è voluto dare fin dal suo inizio, nel lontano 2005. (paolo pianigiani)

Nella primavera del 1909 Dino Campana, da poco ritornato dall' Argentina, era a Marradi più agitato che mai. Non passava giorno senza leticare e le discussioni finivano spesso in una sfuriata tremenda. Non si ha notizia che Dino abbia ferito qualcuno, però nell' aprile 1909 le escandescenze fuori misura provocarono l'intervento dei Carabinieri. La caserma era nella casa bianca in fondo alla foto qui sopra e sulla la porta si intravede lo stemma dell' Arma.