Carriera scolastica di Dino Campana

di Stefano Drei

(aggiornamento Agosto 2022)

-

1891-92: Prima elementare a Marradi

-

1892-93: Seconda elementare a Marradi

-

1893-94: Terza elementare a Marradi

-

C'è la foto di classe: 10 giugno 1894 col maestro Torquato.

-

1894-95: Quarta elementare a Marradi

-

Campana premiato per il profitto in quarta elementare.

-

1895-96: Quinta elementare a Marradi (?)

La Stampa

12 Agosto 1988

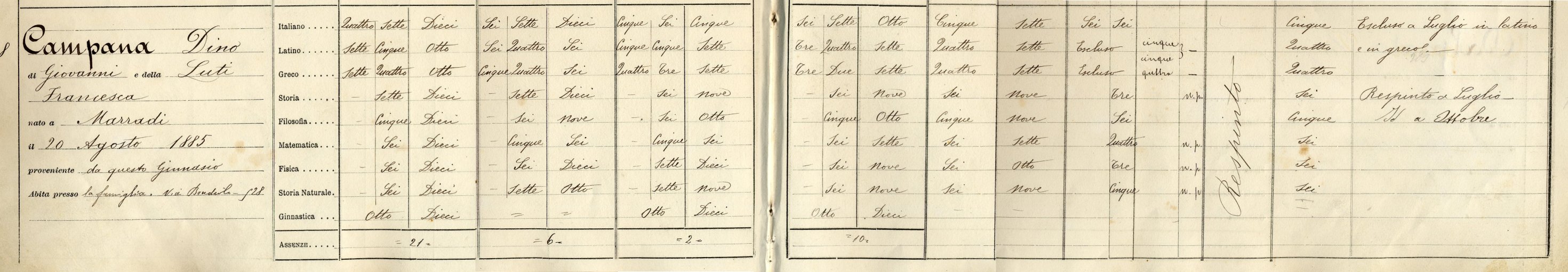

TORINO — Sulla pagella c'è scritto 6 e 6 in lettere italiane, 6, 7e 6 in lettere latine, 6 e 7 in lingua greca, 4 in storia e geografia, 7 in filosofia, 6 in matematica, 4 in storia naturale. L'alunno deve riparare nella sessione autunnale. E nella sessione autunnale, con un 7 e un 6 in luogo dei due 4, passerà.

L'alunno, rubricato con il numero 11 di protocollo, è “Campana Dino di Giovanni, nato a Marradi il 30 agosto 1885”. Il liceo è il D'Azeglio di Torino, nel 1903. Assai prima di Pavese e di Mila, di Babbio e Giulio Einaudi. di Natalia Girtzburg e Primo Levi, la scuola di via Panni ha avuto fra I tuoi allievi l'autore dei Canti orfici, ma nessuno, all'interno del D'Azelio, lo sapeva.

I manoscritti del poeta pazzo Dino Campana

di Maria Cristina Brunati

Ringrazio la dott.ssa Brunati per avermi permesso di pubblicare il suo articolo. (p.p.)

Athos Gastone Banti: prefazione al Codice Gelli

(Paolo Pianigiani)

PREFAZIONE AL CODICE GELLI

C'è nella mia Livorno una chiesina piccina

piccina, che sorge a pochi metri di distanza dalla

cattedrale grande grande. Nel contrasto, la

chiesina, che è intitolata a Santa Giulia sembra

ancor più modesta: e i livornesi, quando vogliono

giudicar d'una cosa contraria alla logica, e

stravagante, come sarebbe d'un debole che

offrisse con aria pretensionosa il suo soccorso ad

un forte, o d'un sonatore d'ocarina che

presumesse d'insegnare armonia e contrappunto

a Mascagni dicono: « È Santa Giulia che fa l'elemosina

al Duomo ».

Maria Novaro: un contributo da Oneglia

|

La redazione ringrazia Maria Novaro, per l'invio

di alcuni importanti documenti, fra i quali una pagina manoscritta di Giovanni Boine

|

|||

|

|||

|

Maria Novaro, Presidente della Fondazione Mario Novaro, che fu amico e corrispondente di Dino Campana, oltre che editore e direttore de “La Riviera Ligure”, ci ha mandato alcuni contributi dei quali pubblichiamo il primo: un autografo di Giovanni Boine, straordinario scrittore e primo recensore dei Canti Orfici. L'autografo di Boine è l'ultima pagina del manoscritto "Resoconto dell'escursione", pubblicato su "Riviera Ligure" nel n. 39/1915. |

di Jacopo Panerai |

La poesia ha, fra gli altri, il dono di riverberare eternità anche su chi ne è solo sfiorato. Di Federico Ravagli (1889-1968), ad esempio, pochi probabilmente si ricorderebbero al di fuori della provincia di Cesena, dove fu una figura abbastanza nota di “operatore culturale” (né molto gioverebbero alla sua fama postuma i numerosi libri che, docente al liceo di Tripoli, consacrò negli anni Venti e Trenta alla Libia), se non fosse stato anche l’autore di un volume di ricordi dedicato a Dino Campana, che gli ha meritato una collocazione in tutte le bibliografie dedicate al poeta di Marradi.

Spirali Edizioni, Milano, 1987

Chi porta il falco deve tenere la mano in tal maniera e tanto ferma da portarlo dolcemente. Infatti se lo porta rigidamente o muove la mano, il falco si inquieterà e si agiterà per il cattivo portamento e gli si indeboliranno le cosce e le reni. E non solo si richiede che il falconiere sappia portare come conviene, ma anche che abbia esercizio e pratica e sappia fare tutto ciò che è utile al falco attraverso la scienza che avrà appreso da questo nostro libro, affinché in teoria ed in pratica sia esperto ed esercitato.

Federico II di Svevia

sparse le sue poesie intorno a sé con disprezzo

come tocchi di carne cruda.

J. Seifert

Dino Campana e la funzione dell'Anomalo

"Quando tornai a Marradi mi ridevano"

(D. Campana) (*)

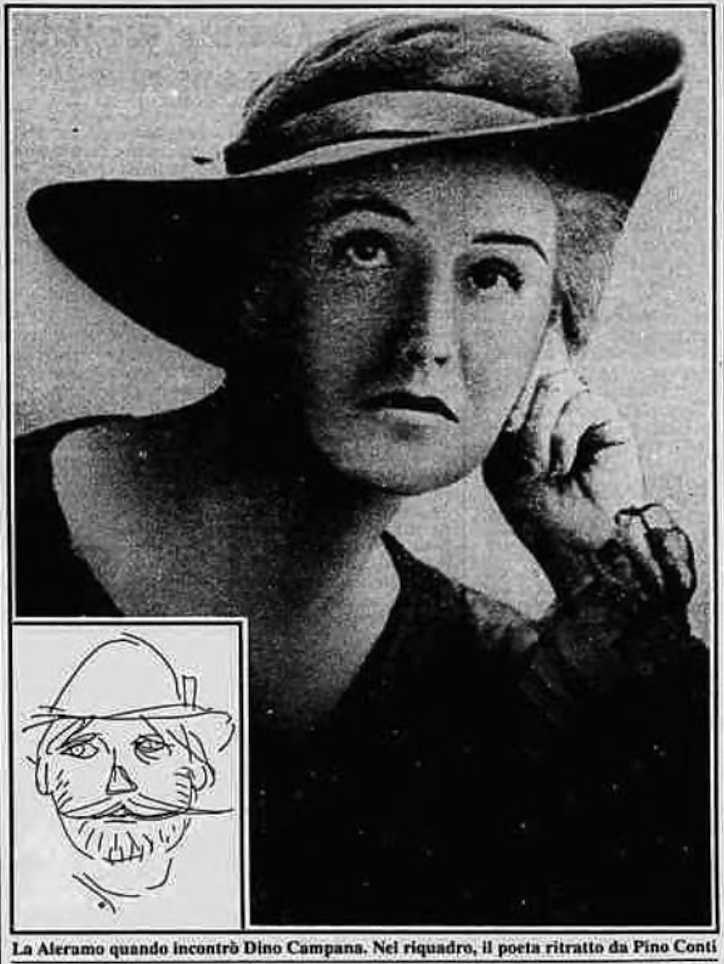

È trascorso mezzo secolo dalla sua morte ma lo scontento e infelice Dino Campana (1885-1932) — che, riportano le biografie, fu pessimo studente ("Io studiavo chimica per errore; non ci capivo nulla..."), bohémien vocazionale, girovago in Svizzera Francia Belgio Germania Russia e Sudamerica, venditore di stelle filanti, gaucho e portiere, carbonaio e minatore, fuochista e stalliere, suonatore di triangolo e d'organetto, saltimbanco e pompiere, disadattato permanente, ospite prima provvisorio e poi definitivo, (dal 1918 al 1° marzo 1932, giorno della sua morte) dell'istituzione manicomiale — ha concluso il suo "voyage au bout de la nuit" prendendosi perfino il lusso di precedere il quasi coetaneo Ungaretti (1888-1970) nell'inaugurare la storia della maggiore poesia italiana del Novecento, connotata dalla pietra miliare dei Canti orfici, precedenti di due anni l'ungarettiano Il porto sepolto (1916). Una storia, quella della poesia italiana del ventesimo secolo, dove Campana, questo vociano-lacerbiano irregolare il cui fascino romantico è disperso da conseguenziale e amaro patetismo, sembra essere rimasto estraneo come un'anomalia, coi furori e le "mirabili difformità" d'uno sconosciuto, maculato animale, magari troppo solitario e selvaggio, chiuso e neutralizzato in un serraglio domestico e rassicurante.

Pagina 68 di 76