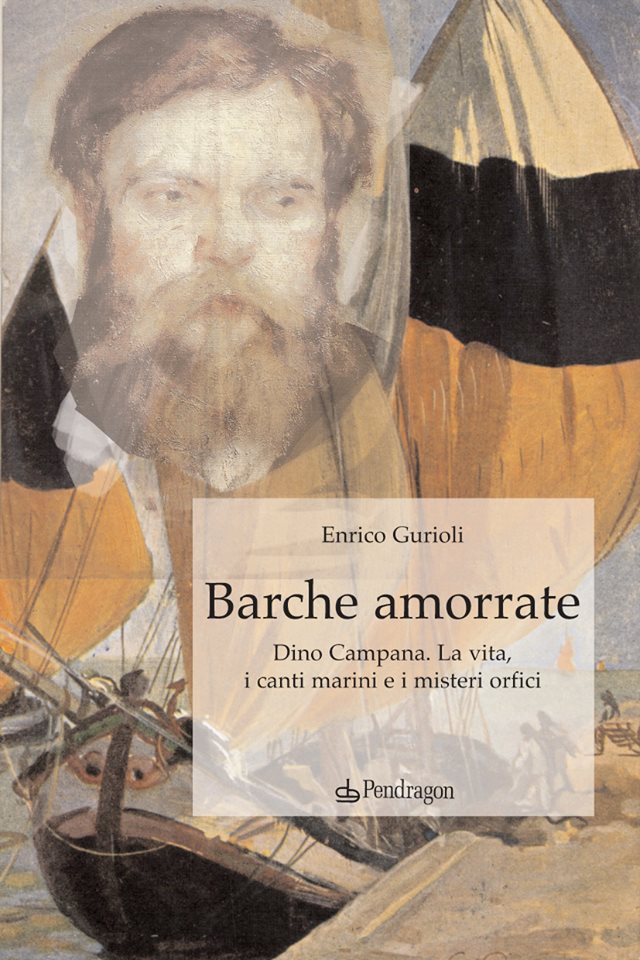

Enrico Gurioli, “Barche Amorrate”, ed. Pendragon

Dal libro di Enrico Gurioli, “Barche Amorrate”, ed. Pendragon, ecco un bel brano dedicato a Giuseppe Vannicola.

La redazione ringrazia l’amico Enrico per averci permesso la pubblicazione.

Dino Campana restava un essere misterioso, oscuro e inquietante anche se la sua momentanea fama era arrivata fra quei tavoli dei caffè fiorentini, diventati sempre meno ostili, dove non c’era più Giuseppe Vannicola avendo egli scelto di terminare la sua esistenza terrena a Capri, l’isola in cui i nomi più illustri della letteratura, della storia, della musica, dell’arte del suo tempo andavano per trascorrere l’inverno.[1] Capri era di moda; diventata non solo per gli stranieri una moderna Babilonia mediterranea: tutto vi era permesso, comportamenti licenziosi, sfrenate passioni etero e omosessuali, orge che facevano rivivere i tempi dell’ imperatore Tiberio, il quale vi aveva costruito una sontuosa residenza che, secondo la tradizione, era teatro di dissolutezze. Vannicola affermava spesso “Bisogna vivere più di una vita! Spingere fino alla passione la curiosità di tutte le emozioni, moltiplicare ed esagerare se stesso e il mondo. Non più essere o non essere, ma essere e non essere, cioè essere e parere, vivere la propria vita e la propria leggenda”. A Capri cercava forse di respirare anche il clima della nobiltà russa condannata all’esilio dai soviet dei primi fermenti rivoluzionari cominciati nel 1905. Nino era stata l’ultima trasgressiva compagna del dandy Vannicola, il vero maudit della scapigliatura fiorentina iniziato ai piaceri del fumo, dell’alcol, dell’assenzio, nei raffinati ambienti culturali parigini. Dopo una crisi mistica smaltita nell’Abbazia di Montecassino con la convinzione di prendere i voti, il richiamo di un mondo fatto di sigarette al mentolo, incerti rapporti sessuali e procaci donne fece tornare Giuseppe Vannicola nel vizio e nel disordine della vita pagana, minando ulteriormente la salute di un organismo debole, infettato dalla sifilide e da una artrite deformante.

Trasferitosi a Milano dalla provincia di Ascoli divenne primo violinista della Scala e “Spesso deliziava le pause delle nostre notti consacrate allo spiritismo con delle inebrianti cavate del suo magistrale violino” come ricordava Marinetti. Poi a Firenze con il grande amore della sua vita Olga de Lichnizki, una bellissima donna dal fisico flessuoso e slanciato, gravemente ammalata di quel mal sottile caratterizzante un’epoca conosciuta durante la sua permanenza lombarda. Di antiche origini polacche e di vasta cultura nordeuropea frequentava, con il suo affascinante violinista di fama, i salotti letterari milanesi insistendo con lui affinché coltivasse maggiormente il proprio talento letterario. A lei “donna senza sole, sola” Giuseppe aveva dedicato il suo “romanzo” autobiografico Sonata Patetica; Papini dalle pagine del Leonardo scrisse una entusiastica recensione. La coppia di innamorati aveva successo a Milano sia per lo charme di lei sia per il talento musicale di lui; erano nel giro dei letterati europei che ruotava attorno alla redazione della sontuosa rivista Poesia fondata e finanziata da Filippo Tommaso Marinetti, eppure Vannicola assecondò il proposito della Lichnizki di prendere stabile dimora a Firenze.

Lì continuarono a ricevere “in comunione di musica” gli amici, dentro un salone che era “tutto una sinfonia di ori e biancori”, offrendo loro tè con pasticcini, serviti da camerieri in livrea e calze bianche. Vannicola cominciò a occuparsi prevalentemente di critica musicale, del rapporto fra arte e musica e soprattutto dell’amore della sua vita con cui condivideva il proprio presente; erano incapaci entrambi di fare qualsiasi economia. Gli eventi letterari di maggior importanza, relativi al primo periodo fiorentino, furono l’inizio della Revue du Nord di cui era rédacteur en chef rivista interamente redatta in francese, pagata con i soldi della nobildonna o come si mormorava dai fondi segreti dell’ambasciata russa, coincise con l’uscita della terza opera, di nuovo dedicata all’amata: De profundis clamavi ad te. La rivista era tipograficamente curatissima, così come addirittura sontuosa si presentava la veste del libro, stampato su carta a mano con varie xilografie e sette tavole fuori testo in sanguigna del reggiano Giovanni Costetti “pittore misterioso e funereo, appassionato di Boecklin”, secondo Papini”[2]. L’eclettico letterato musicista si era spostato poi a Roma dove aveva cominciato a frequentare André Gide, che lo avrebbe dipinto con noncalache “… sa face de tendre pulcinello; sa manie, quand il paie, de garder pour lui le cuivre et de laisser en pourboire l’argent. Noué comme un cep, amoreux comme un pampre”.

A Roma fu costretto ad abbandonare definitivamente il violino a causa delle sue peggiorate condizioni di salute cominciando anche a fare uso di morfina nel tentativo di lenire i maledetti dolori ossei dovuti alla sua malattia reumatica. Con la misteriosa e inattesa separazione dalla Lichnizki, – ridotto in miseria dai primi espropri della Rivoluzione russa – si concluse una straordinaria e intensa storia d’amore finita con la clausura di Olga presso un convento di suore. La salute di Giuseppe Vannicola peggiora ulteriormente; la tremenda artrite deformante ne avrebbe condizionato d’ora in avanti la sua attività e anche la sua figura. E’ sempre più dedito all’alcool e al fumo e alla morfina viene a trovarsi in condizioni di estrema povertà. Musicista, poeta e giornalista eclettico aveva la fastidiousness dell’esteta e l’eleganza sfrenata del dandy decadente il maledettismo di netta impronta francese e una carenza assoluta di regolarità esistenziale. Ormai stava conducendo la sua esistenza tra le camere di affitto non pagate e gli ospedali, sempre fedelmente seguito dalla vecchia cagnetta Paquette – l’ultima e intima testimone del suo intenso rapporto d’amore con Olga – che armonizzava il suo passo con quello penoso del padrone.[3]Aveva scelto di morire a Capri il Giuseppe Vannicola, indossando un abito bianco di seta, con lo sguardo alla continua ricerca di un luogo dove ritrovare il suono della voce di Olga fra i nobili esiliati dai prodromi della Rivoluzione Russa e in quell’ambiente letterario internazionale che fino allora aveva frequentato. Nel 1912 la casa editrice del Dott. L. Baldoni & C, pubblica nel quinto numero della collana “Prose” diretta da Giuseppe Vannicola, un volume di liriche scritte in russo dal poeta lituano Jurgis Baltrušajtis, tradotte da Eva Amendola Kühn, dal titolo La scala terrestre.[4]

In una lettera a Giovanni Boine datata 12 novembre 1911, la traduttrice afferma: “Baltrusciaitis è uno spirito religioso, fuori di ogni dogma, di ogni sistema”. [5] Baltrušajtis è legato a Eva Kühn e a suo marito Giovanni Amendola da un comune interesse per la storia del pensiero filosofico russo, oltre che da una profonda amicizia, condivisa da fin dalla sua venuta in Italia da Giovanni Papini “Nel remotissimo 1904 apparve nella mia vita la cara figura, mai dimenticata, del poeta Jurghis Baltrusaitis. Lo incontrai a Firenze in quel caffè delle Giubbe Rosse dove, in quegli anni lontani, si udivano e si leggevano tutte le lingue d’Europa . (…) Si diventò amici in pochi giorni, come avviene in quella beata età che corre dai venti ai trenta[6]. ” Quella tra il poeta lituano e Papini è più di una semplice amicizia o di un sodalizio professionale: li legava sopratutto “una fratellanza nel sentire, un’intensa comunione di stati d’animo”[7].

Era il consesso solidale fiorentino, articolato e complesso, dove era facile ritrovarsi in pubblico attorno ai tavoli del Caffè delle Giubbe Rosse per poi perdersi in un segreto viaggio fra esoterismo e teosofia. Per capire ulteriormente la radice della conoscenza del lunfard in Campana e del suo riferimento al “pensiero triste che si balla” (così disse il musicista Enrique Santos Discépolo), bisogna rifarsi alla “Fantasia su un quadro d’Ardengo Soffici”[8] composta da Dino Campana dopo aver visto la mostra futurista, nella libreria di Ferrante Gonnelli di Via Cavour a Firenze nel 1913, la Tarantella dei pederasti rappresentata in una tela dove si intravedono nella scomposizione dei piani due figure femminee una vestita da società e una nuda che ballano fra le tavole, il pianoforte i becchi di gas le réclames di una bettola[9]. Fra quei tavoli dove non era difficile ammirare il corpo sinuoso della Nino, giovane russa georgiana costantemente ubriaca di champagne e amica di Giuseppe Vannicola, ormai spento intellettuale trentacinquenne precocemente invecchiato da una grave forma di poliartrite.

Vannicola era approdato nuovamente a Firenze in una condizione di gravissima indigenza solo parzialmente attenuata da saltuarie collaborazioni giornalistiche a dall’aiuto di pochi amici. [10] Collaborava con la Casa editrice dott. Baldoni & C proprietario di una libreria d’arte in Santa Maria Novella a cui aveva affidato il suo ultimo lavoro, “Il veleno”. Il poco più che diciottenne fiorentino Alberto Viviani, discepolo e figlio spirituale di Papini e di Marinetti lo ricorderà nel vivacissimo giro futurista “con la figura curva e incerta nel passo, con i capelli tutti bianchi, curvo e incerto nel passo, impossibilitato a stendersi sul letto, condannato a non poter dormire. Pareva un vecchio di settanta anni.”

Nino rappresentava l’ultima trasgressione ostentata di Giuseppe Vannicola. A tarda notte balzava d’impeto sui tavoli della trattoria slacciandosi le poche vesti e ballare completamente nuda tra lo stupore e l’ammirazione degli avventori.[11] Nell’autobiografia, Soffici ricorda con questo dipinto la Buca Lapi a Firenze, la trattoria in cui si svolgevano quei ritrovi fra gli amici di Oscar Wilde che lasciavano lui e Papini disorientati e pensosi per la incerta sessualità mostrata. Il quadro porta direttamente Campana al tango suonato e ascoltato a Buenos Aires, agli uomini che ballavano con altri uomini, coppie di donne, donne che conducono il passo e uomini che fanno l’ocho, il sensualissimo giro di gambe come se fossero ballerine provette muovendosi con la stessa cadenza ritmica del blues usando nel canto le parole della nuova lingua sud americana: il lunfard. [12]

La buca di Lapi in una vecchia foto

note

[1] M.Ponzi, Spazi di transizione – Il Classico Moderno (1888-1933), Milano, Edizioni Mimesis, 2009

[2] F. Gerra, Musica, letteratura e mistica nel dramma di vita di Giuseppe Vannicola, Roma, Bardi, 1978

[3] A.Viviani, Il tragico Dandy

[4] L. Chiari, Un poeta russo, il Russo, Campana e il suo segreto, Centro Studi Campaniani, 2011

[5] Giovanni Boine – Amici della “Voce” – vari 1904-1917, pp. 272-273.

[6] G. Papini, Jurghis Baltrusaitis, in Id., Passato Remoto (1885-1914), Firenze, L’Arco, 1948, p. 155.

[7] F. Malcovati, Lettere al grande incendiario (Brani di un epistolario inedito di Jurgis Baltrusajtis a Giovanni Papini), in Studi slavistici in ricordo di Carlo Verdiani, a cura di A. M. Raffo, Pisa, Giardini, 1979, pp. 179-188.

[8] D.Campana, Canti Orfici, p. 78

[9] Lettera di Soffici del 22 maggio 1913 a Carrà (C. Carrà – A. Soffici, Lettere 1913/1929, a cura di M. Carrà e V. Fagone, Feltrinelli, Milano, 1983

[10] Carteggio Mario Novaro – Giovanni Papini a cura di Andrea Aveto, Edizione di Storia e Letteratura, Roma, 2002 p. 40

[11] A. Viviani, Ombre del mio tempo. Memorie di vita letteraria, Milano, Bietti, 1960; cap. VI., pp. 71-80

[12] G.Cacho Millet, D.Campana in Argentina in Souvenir d’un pendu, op.cit. p. 280