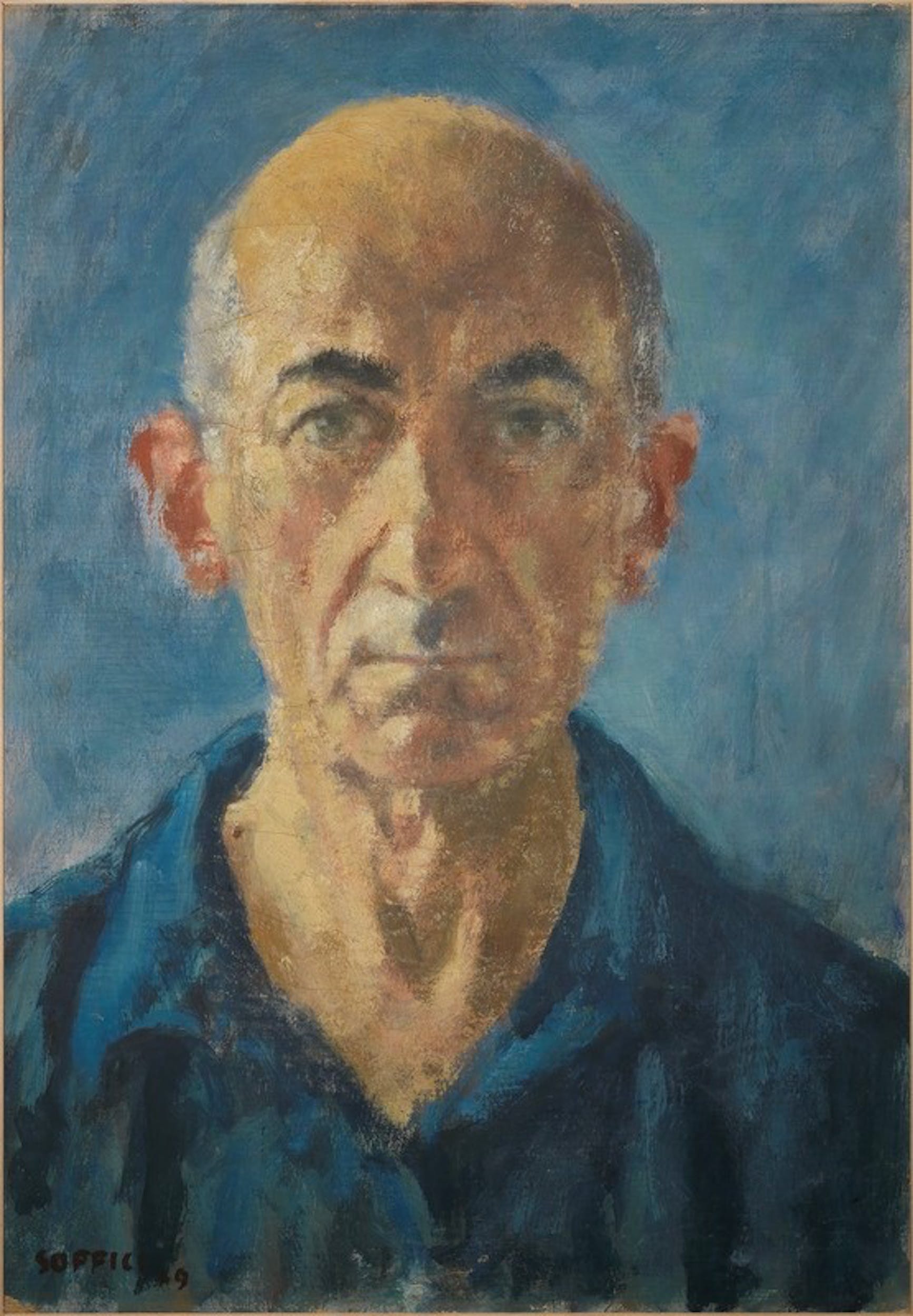

Ardengo Soffici, Autoritratto. Galleria degli Uffizi, Firenze

Dino Campana a Firenze

di Ardengo Soffici

da

Ricordi di vita artistica e letteraria

Vallecchi, Firenze 1931

Un mattino d'inverno del 1913, io e Papini andavamo alla tipografia Vallecchi in via Nazionale, dove si stampava Lacerba, per dare un'ultima occhiata alla composizione e all'impaginazione - non sempre agevole - della rivista. Prima ancora che fossimo entrati nello sgabuzzino a vetri che faceva da sala di redazione per noi e insieme da ufficio direttoriale dell'amico editore, questi ci venne incontro sin sulla porta e c'indicò un individuo seduto sur un canapè nero di tela cerata, nel corridoio, il quale - ci disse - era poc'anzi venuto e desiderava di parlarci.

La persona in parola, che intanto s'era alzata in piedi e ci guardava, era un uomo giovane, di una venticinquina d'anni, tarchiato, con capelli e barba di un biondo acceso, la faccia piena e di color roseo, illuminata da un paio d'occhi celesti, che esprimevano a un tempo sincerità e timidezza come quelli di certi bambini o di gente campagnuola, cui quella di città mette in soggezione. Nell'insieme la sua figura somigliava curiosamente a taluni ritratti di Rubens, uno che esiste nel museo di Napoli e del quale mi ricordai in quell'istante; ma ciò che maggiormente colpi non solo me ma anche l'amico mio, fu il resto di quello sconosciuto, e cioè com'egli era vestito. Privo di un qualsiasi soprabito che lo riparasse dal gran freddo di quella mattina, aveva in testa un cappelluccio che somigliava un pentolino, addosso una giubba di mezzalana color nocciuola, simile a quelle fatte in casa che portavano i contadini e i pecorai di mezzo secolo fa, i piedi diguazzanti in un paio di scarpe sdotte e scalcagnate, mentre intorno alle sue gambe ercoline sventolavano i gambuli di certi pantaloni troppo corti per lui e d'un tessuto incredibilmente leggero, giallastro, a fiorellini azzurri e rosei, uguale in tutto alle mussoline onde si servono i barbieri di paese per i loro accappatoi, e le massaie povere per le tendine delle finestre che danno sulla strada.

Gli domandammo chi fosse e che cosa volesse da noi. Con voce esile e lamentevole, tenendo gli occhi a terra e le mani rosse e gonfie di geloni pendule lungo i fianchi, ci disse che si chiamava Dino Campana, che era poeta e venuto appositamente a piedi da Marradi per presentarci alcuni suoi scritti, averne il nostro parere e sapere se ci fosse piaciuto pubblicarli nella nostra rivista. Lo pregammo di aspettare qualche minuto, di darci il tempo di controllare il lavoro tipografico, ché poi saremmo usciti insieme per parlare con più comodo.

Finita la nostra funzione, uscimmo infatti con lui; e giù per via Nazionale, dove la sizza gelata ci tagliava il viso e faceva sventolare quei suoi strani calzoni, poi per via dell'Ariento, riprendemmo e continuammo il nostro discorso. In verità non era possibile giudicare lì su due piedi che con specie di uomo avessimo a che fare, ma il personaggio ci interessava per più versi, e gli esprimemmo concordi la nostra simpatia e il nostro desiderio di compiacerlo. Quanto ai suoi scritti, gli dicemmo che ce li facesse avere quando voleva, mentre noi avremmo giudicato se facessero al caso nostro. Campana tirò allora fuori di tasca un vecchio taccuino coperto di carta ruvida e sporca, di quelli dove i sensali e i fattori segnano i conti e gli appunti delle loro compre vendite, e lo consegnò a Papini.

Tirammo avanti fino al Canto dei Nelli, e lì ci fermammo tutti, non avendo altro da dirci. Il freddo terribile ci faceva battere i piedi e lacrimare gli occhi: il nostro nuovo amico tremava come una foglia e si soffiava nelle mani, ridendo nervosamente tra una soffiata e l'altra. All'improvviso ci salutò e spari di passo lesto verso piazza Madonna.

Quando, pochi giorni dopo, ci ritrovammo insieme, Papini mi disse che aveva trovato nel libretto cose molte buone, e me lo dette, desideroso di averne anche il mio giudizio. Questo non poteva essere né fu molto dissimile dal suo; anzi fu forse anche più favorevole, giacché in quello scartafaccio scritto per tutti i versi, dove nella stessa pagina maculata e sgualcita si vedevano brani di canzoni, note di viaggio e antiche operazioni aritmetiche cancellate, io trovai accenti di così pretta e forte poesia da restarne stupito, trattandosi per di più dell'opera d'un autore alle prime armi e d'aspetto tanto bizzarro.

Naturalmente fummo d'accordo con Papini di averlo per collaboratore in Lacerba; senonché Campana, dopo quel primo colloquio, non s'era più fatto vedere, non aveva dato più segno di vita né con imbasciate né con lettere; era insomma sparito del tutto.

Non lo rividi, quanto a me, che più mesi dopo nelle sale dell'Esposizione futurista che in quel tempo avevamo aperta a Firenze in via Cavour. Non mutato in nulla, con lo stesso giubbone di mezzalana e i pantaloni eterei e fioriti, egli si aggirava disinvolto per il locale, tra la folla cittadinesca, sbalordita di tutto quello che vedeva, e di lui; si fermava ogni tanto a osservare con attenzione qualche dipinto, del quale diceva poi cose stranamente acute e che rivelavano in lui tutt'altro che un incompetente anche in quell'arte non sua. Sur uno di quei quadri improvvisò persino, lì per lì, una poesia che più tardi stampò dedicandomela.

Fu in quell'occasione che Campana, oltre a Papini ed a me, conobbe e si fece amici tutti i componenti di quel gruppo che allora frequentava le Giubbe rosse e il Paszkowski, caffè ch'egli pure cominciò a frequentare e che anzi divennero il principale teatro delle sue gesta fiorentine, poi divenute famose. Al mattino, nel pomeriggio, la sera e la notte fino alle ore piccine, l'una o l'altra bottega lo vedeva coinvolto alla rumorosa masnada dei pittori e dei poeti, clienti ambiti insieme e paventati, più rumoroso degli altri, forse meno ambito, ma paventatissimo, con quella barba fiammeggiante, quei suoi movimenti da fracassatore di cristiallami e la sua aria dionisiaca da vagamondo straniero, al buio di ogni legge.

Fu parimente in quel tempo ed in tali frequentazioni quotidiane che la sua personalità, assai inquietante infatti e fin allora misteriosa, cominciò ad esserci a poco a poco più chiara. Io e Papini si sapeva, per esempio, perché ce l'aveva detto, e ora lo sapevano anche gli altri, ch'egli era di Marradi, figliuolo di un maestro elementare, e che aveva studiato chimica all'Università di Bologna; ma dalla sua conversazione trapelavano ogni momento conoscenze di paesi, di linguaggi, di usi e costumi alieni e remoti che nessuno di noi sapeva spiegarsi e che ci disorientavano.

Si parlava di letteratura? e Campana citava nomi di poeti tedeschi, francesi, inglesi, spagnoli e brani delle loro opere nella lingua originale. Si trattava di nazioni e di popoli? e Campana mescolava al suo discorso frasi rivelatrici intorno all'Olanda, alla Francia, ai porti d'Inghilterra, alle pampe americane, come uno che avesse tali siti familiari. Di viaggi lontani e di avventure? ed egli faceva continue allusioni a pellegrinaggi qua e là per l'Europa, a navigazioni oceaniche, a casi allegri o tremendi occorsigli nel nord o nel sud del nuovo mondo. Riuscimmo piano piano a sapere che, cacciato dall'università per ribelle, e inviso alla polizia, il nostro poeta s'era dato sul fior degli anni all'ulissismo, e, lasciata, senza un soldo in tasca, la solatia Romagna e l'Italia, aveva errato un po' dappertutto, facendo l'operaio a Marsiglia, il rivoluzionario in via Mouffetard - che è come la suburra di Parigi - il servitore di stiva da Amburgo a Dover, da Liverpool a Montevideo, e il garzone e lo stalliere in più di una fazenda argentina.

Quanto al suo istituto mentale, esso si delineava pure via via ai nostri occhi; né era meno sorprendente. Le idee dei massimi pensatori antichi e moderni erano familiari a Campana, così i fatti delle storie dei vari popoli, i capolavori letterari del passato, mentre neanche le produzioni della modernità più moderna avevan segreti per lui. Tra una libazione e l'altra (era un bevitore validissimo) parlava di Nietzsche, citandone a memoria sentenze ed aforismi, approfondiva paradossi di Wilde e acutezze di Laforgue, tempestava o s'inteneriva (poiché c'era in lui dell'energumeno a un tempo e del bambino) intorno alle cupezze di Baudelaire o alle illuminazioni e alle vicende umane di Rimbaud, del quale poteva dirsi un fratello di vita e di spirito.

Cosa strana, durante tutto il tempo di cui parlo, non fece mai più parola né con Papini né con me del taccuino affidatoci, né del suo desiderio di vedersi stampato nella nostra rivista. A un tratto sparì di bel nuovo e nessuno seppe più nulla di lui.

Verso la primavera del quattordici, ricevetti da Marradi una sua lettera con la quale mi richiedeva il manoscritto, di cui mi diceva non aver altra copia, e che intendeva pubblicare in volume. Ma io dovetti allora scusarmi di non poterglielo mandare: in un trasloco che nel frattempo avevo fatto da una stanza ad un'altra dei miei libri e delle altre mie carte, il libriccino era andato confuso nel gran sottosopra, e domandavo tempo per rintracciarlo. Tentai infatti di farlo; ma inutilmente: pensavo del resto che la cosa non fosse di grandissima urgenza, tanto più che Campana, dopo quella prima richiesta, non aveva fatto alcun'altra pressione, e anzi non dava nemmeno più alcuna notizia di sé.

Passarono così vari mesi. Quand'ecco che un giorno in cui io mi trovavo a Firenze, guardando distrattamente nella vetrina di un libraio di via dei Martelli, il mio sguardo fu attratto da un libro giallo dall'aspetto francese ma che non era francese, e sulla cui copertina spiccava un titolo che subito mi piacque: Canti Orfici. Lessi il nome dell'autore ed era quello di Dino Campana. La gioia e lo stupore di quella scoperta si confusero nel mio animo, come se l'autore in persona mi fosse comparso davanti improvviso, porgendomi insieme un regalo e rimproverandomi la mia negligenza, alla quale egli aveva così inesplicabilmente messo riparo. Infatti la materia del volume, che subito entrai a comprare e sfogliai febbrilmente, era la stessa di quella dello scartafaccio smarrito, appena ritoccata qua e là, e con soltanto un paio di componimenti aggiunti, fra cui i versi dedicati al mio quadro futurista dell'inverno passato.

Tornato il giorno dipoi a casa, lessi il libro da cima a fondo, riportandone l'impressione di una aperta luce solare, saturandomi della sua forte dolcezza, comparabile a quella di un frutto maturo, profumato, squisito. Ancora sotto l'incanto di tanta felicità poetica scrissi, senza por tempo in mezzo, una bella lettera a Campana, dove gli esprimevo il mio sentimento e la mia gratitudine, e gliela mandai a Marradi.

Pubblicato il suo libro, Dino Campana riapparve improvviso com'era sparito. Recava trionfante in tasca ed andava mostrando a quanti incontrava la lettera che gli avevo scritto, la quale a forza d'esser così spiegata, brancicata e ripiegata, aveva in breve finito col somigliare a uno di quei vecchi fogli di via che i giramondi

hanno sempre alla mano, unti, bisunti, lisi nelle piegature e che non stanno più insieme se non a forza di pecette e ritagli di francobolli. Quando mi trovai con lui a Firenze, mi accorsi subito che la sua notorietà si era considerevolmente allargata: me ne accorsi dall'aumentata schiera dei suoi amici ed anche un pochino dalla maggior sicurezza con la quale il cantore orfico si moveva tra loro e squadernava assai lati fino allora ignorati della sua personalità. Infatti fu soltanto a partire da quel tempo che sul Campana interessante e in certo modo grottesco noi tutti vedemmo innestarsi il Campana più vero e che diremo eroico.

Avendo dimesso i pantaloni fioriti e il giubbone pastorale per un vestito qualunque di panno e taglio civili, la sua figura non tentava più l'ilarità del filisteo; non per questo era però meno singolare. Più roseo e biondardente che mai, egli trionfava nei crocchi, irradiava vitalità e ne suscitava intorno, e, specie se aveva un tantino bevuto, allegria e poesia sprizzavano da tutto il suo essere formando l'aura felice d'intere tavolate nei soliti caffe. Talvolta, se un'impressione improvvisa cambiava il corso del suo umore, le cose minacciavan di mettersi anche male, e bastava una parola per far deviare un entusiasmo artistico verso una rissa e una mischia; ma bastava un po' di diplomazia di qualcuno perché Campana si acquietasse, e magari s'intenerisse, come se una molla troppo tesa si fiaccasse in lui a un tratto, con la conseguenza di una depressione, che nel suo spirito assumeva spesso un carattere di abbattimento e di malinconia. Allora, con la faccia imbronciata e la voce piagnucolosa di un bambino abbandonato in una strada buia, Campana mormorava parole di scusa, di benevolenza cristiana, cui si mescolavano profonde e soavi immagini liriche, versi di poeti italiani o stranieri, sentenze di una saggezza esotica e recondita.

Ma erano prostrazioni passeggere; ed egli si teneva più sovente a un più alto diapason. Era il tempo sul principio della guerra europea e della nostra neutralità: l'invasione tedesca della Francia procedeva paurosa, allarmando tutti, esasperando molti di noi, nemici giurati della «barbarie teutonica». Campana, senza che se ne sapesse il perché, era l'unico raggiante in quell'atmosfera di tragedia. Col viso rosso e gli azzurri occhi scintillanti, balzava fuori delle nostre apprensioni esasperate alla lettura degli ultimi telegrammi, e fissandoci a uno a uno, con arroganza e con un senso dell'opportunità che innamorava:

- La sola cosa che invidio - urlava - è la bellezza e la gioia dell'ulano che entra primo a cavallo in una città francese.

Non eran queste del resto le sole manifestazioni di quel suo stato d'animo, inesplicabile quanto raro nella nostra cerchia di quel periodo memorando. Nel volume dei Canti Orfici tutti avevan letto con stupore indicibile queste parole stampate in bel maiuscolo immediatamente prima del testo: «A Guglielmo II, imperatore dei Germani, l'Autore dedica», e con sorpresa quasi uguale, le altre che ornavano il frontespizio e il tergo della copertina del libro: «Die Tragödie des letzten Germanen in Italien». Sbalordito quanto gli altri e più degli altri, volli aver da lui stesso la chiave di tale mistero, e una sera che ci trovammo a quattr'occhi gliela chiesi; ma, come l'abisso chiama l'abisso, la mia sorpresa me ne procurò una ancora maggiore per la sua risposta. Con la sua voce piagnucolosa di fanciullo smarrito, alla quale però si mescolava questa volta un accento d'insofferenza e d'irritazione:

- Ma sì - egli mi disse - è stato il dottore, il farmacista, il prete, l'ufficiale della posta, tutti quegli idioti di Marradi, che ogni sera al caffè facevano quei discorsi da ignoranti e da scemi. Tedescofobi, francofili, massoni e gesuiti, dicevan tutti e sempre le stesse cose: e il Kaiser assassino, e le mani dei bimbi tagliate, e la sorella latina, e la guerra antimilitarista. Nessuno capiva nulla. Mi fecero andare in bestia; e dopo averli trattati di cretini e di vigliacchi, stampai la dedica e il resto per finirli di esasperare.

Spiegazione inaudita: che spiegava specialmente Campana, dopo aver fatto ridere. Giustificata forse anche dall'ambiente di Marradi; ma ciò che a Marradi poteva andare, a Firenze, e in quei giorni, poteva invece generare equivoci seri. Gli fu fatto osservare da più parti, in diversi toni: e allora avvenne qualcosa di più strabiliante ancora della dedica e del motto tedesco. Deciso a fare sparire ogni traccia di quella gaffe, Campana raccolse quanti più potè esemplari del suo libro, e, chiuso in un retrobottega del libraio Gonnelli, si mise all'opera. Per giorni e giorni, armato di temperino e di gomma, grattò, tagliò, rimpeciottò: la carta si sfondava sul più bello, le strisce ingommate sui malaugurati caratteri deturpavano la copertina; ma tant'è: Campana non ebbe pace se non quando fu cancellato ogni cosa.

Frattanto, via via che gli esemplari venivano così espurgati, il libro procurava a Campana altre occasioni di rivelarsi in piena luce. Era avvenuto questo, che arrivato il poeta al caffè con alcune copie dei Canti Orfici in tasca, qualcuno di noi aveva persuaso un amico o un conoscente a comprargliene una; cosa riuscita peraltro facile, dato il modico prezzo dell'opera. Tal altro aveva, più audacemente, spinto Campana a offrire il libro a sconosciuti addirittura, i quali un po' intimiditi da quell'audacia, un po' incuriositi dalla novità del fatto, non avevan saputo rifiutare l'acquisto: di modo che in poche sere gli esemplari erano stati esauriti, con gioia enorme dell'autore, che si vedeva in quel modo arricchito. Senonché, com'erano esauriti i libri, anche la ricchezza fu presto esaurita. Ci domandavamo qual'altra risorsa avremmo potuto procurargli, quando Campana scomparve al suo solito senza dir nulla a nessuno.

Ricomparve però questa volta pochi giorni dopo, recando seco la spiegazione dell'arcano. La quale consisteva in un gran pacco di Canti Orfici, debitamente censurati e pronti per lo smercio. Campana era andato a piedi a Marradi per prenderli, se ne era caricato, e tornatosene con lo stesso mezzo. Tale maratona si ripetè più volte e fino al pieno inverno, quando l'Appennino era carico di neve.

Fra un viaggio e l'altro, il commercio seguitava a prosperare. Campana, con le tasche strabuzzanti e le mani colme di volumi, andava di tavolino in tavolino e offriva il suo articolo quasi mai ricusato. Secondo il tipo del compratore, il libro subiva più metamorfosi. Un individuo simpatico o giudicato intelligente poteva magari ottenere i Canti con la firma autografa del poeta, un sempliciotto borghese riceveva il libro secco secco, se non pure privato del frontespizio e della copertina posteriore incriminati; se poi si trattava di un filisteo evidentemente estraneo alle arti, Campana non glielo dava se prima non ne aveva strappate davanti a lui quelle pagine che riteneva troppo alte per meritar d'esser profanate dal solo suo sguardo. A certi presuntuosi imbecilli che la facevan da poeti e da novatori, arrivò a non consegnare che la copertina e poche pagine da lui stimate men riuscite, e le sole adatte per simili cervelli senza eleganza.

Ma questi eran gli aspetti pacifici del nostro amico. Quando Campana aveva però bevuto più del consueto, la piega che le cose pigliavan con lui era meno dilettevole, per non dir che talvolta era persiti paurosa. Oggi è facile comprendere che l'incipiente disordine delle sue facoltà mentali, aggiungendosi a quello bacchico, era cagione della terribile temperatura cui potevano arrivare certe sue esaltazioni: allora non ci si vedeva che il resultato di un'intemperanza eccessiva favorito dal travaglio di una fantasia infiammata di poeta. Si trattava di furie vertiginose, come dissi, scoppiate per lo più a un tratto, sulla fine d'una cena o d'una prolungata sosta al cafre, quando tra le discussioni, le risa e i lazzi conviviali, nessuno s'immaginava di veder l'allegria e la pace turbate e profilarsi in loro luogo la minaccia di qualche dramma.

Campana, che era forte di suo, di membra vigorose come un lottatore (abitando egli di faccia a casa mia dall'altra parte dell'Arno, io lo vedevo ogni mattina di quell'inverno mentre s'aspargeva d'acqua diaccia, a finestra spalancata, e il suo corpo nudo somigliava a quello d'un dio o d'un eroe dell'antichità) acquistava in quelle occasioni la potenza e lo slancio frementi di una belva. Una parola presa di traverso, uno sguardo male interpretato, talvolta la semplice comparsa di una faccia che non gli andava, bastavano a metterlo fuori di sé. E allora, guai a chi gli si fosse opposto, o non avesse saputo abilmente scongiurar la tempesta.

Una notte, che si usciva tutti insieme dal Paszkowski in compagnia dell'amico, caldo di libazioni ma apparentemente tranquillo, l'incontro fortuito di tre o quattro beceri, che ci passaron d'accanto cantando e guardandoci arditamente, bastò a farlo veder rosso e balzar di tra noi per buttarsi contro costoro, che i suoi urli e il suo impeto misero senz'altro in fuga. Senonché, più quelli scappavano, più Campana montava in furore. Li rincorse per tutta la piazza, sotto i portici, per le vie adiacienti: nel gran silenzio notturno lo strepito dei passi, le bestemmie, le minacce risuonavano quasi si fosse trattato di un'azione guerresca, mentre noi non sapevamo da che parte accorrere, con tanta rapidità si spostava; né la giostra fini se non quando l'amico, stanco dell'inseguimento, sudato e ansante, tornò ridendo al punto di dov'era partito.

Un'altra sera, sentendolo più eccitato, lo tenevamo tra noi, pronti a fermarlo, mentre si traversava piazza Vittorio, per recarci in un bar nuovamente aperto vicino alle Giubbe rosse. Presso l'arcone di via Strozzi alcuni fiaccherai parlavano pacificamente con due guardie di pubblica sicurezza. Non si sa perché, ma quel colloquio dette ai nervi a Campana. Si mise a strillare:

- Eccoli questi ruffiani, queste spie! - E poiché tutti gli ci stringemmo addosso per trattenerlo: - Lasciatemi andare - rinforzava divincolandosi e buttandosi avanti come un toro inferocito. Abbasso i ruffiani! Morte alle spie!

I fiaccherai, dapprima sorpresi, si raggrupparono e ci muovevano incontro, biechi, con le fruste in mano.

- O bè? Ma icché gli ha? O lazzerone! Che ti s'ha a romper i' muso?

Le guardie guardavano in cagnesco quell'energrumeno, cercando d'orientarsi prima d'agire.

Qualcuno di noi dové uscire dal gruppo per impedir qualche grosso guaio a forza di spiegazioni e di scuse, malamente accettate, mentre gli altri riuscivano con sforzi inauditi a tener fermo, a tappar la bocca a Campana e a trascinarlo verso il bar.

Ma nel bar la faccenda, così mal cominciata, si fece di nuovo brutta. L'incidente della piazza aveva messo alquanto il campo a rumore, e gruppetti di gente si formavano qua e là a discutere del caso, per riunirsi poi davanti alle porte del locale, dove Campana, sempre circondato da noi, sedeva a una tavola, ancora sconvolto e trepidante. Attraverso i grandi cristalli noi vedevamo quella piccola folla dalle facce melense, attonite e canzonatorie, tutta intenta a contemplare l'eroe dello scandaletto. Facevamo di tutto perché questi non si accorgesse di nulla; e a forza di chiacchiere, di richiami del suo sguardo verso altre direzioni, di astuzie di ogni genere, ci riuscimmo per un poco.

Ma alla fine quella insistenza balorda di tanti sfaccendati dette nell'occhio a Campana e fu come invitare la lepre a correre. Senza dir né ai né vai, afferrò, con un viso terribile, un paio di bocce ch'eran davanti a noi, saltò in piedi, e avrebbe spaccato cristalli, facce e teste, se tutti insieme non l'avessimo, a gran pena, immobilizzato, e quel pubblico imbecille non fosse scappato impaurito come un branco di paperi.

Dopo queste scene fu alla fine possibile di persuader Campana a rincasare, per il meglio. Tre o quattro amici si offersero di accompagnarlo a casa, e uscirono con lui in mezzo. Senonché la serata s'era iniziata troppo elettrica per finir senz'altre burrasche. Strada facendo, Campana si ribellò, tentò di fuggire e tornare nel centro, schiaffeggiò uno dopo l'altro i suoi accompagnatori; finché arrivati sul Lungarno acculò l'un di essi, che era lunghissimo, alla spalletta, ve lo inchiodò, e, col puntargli al petto un bastoncello strappato di mano ad un altro, poco ci mancò non lo traboccasse nel fiume in piena.

Tra queste avventure miste di poesia, di puro spirito giovanile, di bizzarrie e di violenza zingaresca e plebea, si avvicinava il tempo della nostra guerra, dove ognuno di noi doveva immergersi per trovare la morte o la purificazione spirituale. Campana, deterso del suo tedeschismo mediante grattamenti e ingommature, e interventista a suo modo, voleva precipitarvisi come gli altri, ma lo fece in modo originalissimo e inopinatissimo; senza che tuttavia gli riuscisse. Un bel giorno sapemmo che si era arruolato volontario col grado di sergente, che nessuno gli conosceva per l'innanzi. Avemmo notizie di lui da non si capiva bene quale caserma. Ma quasi nello stesso tempo apprendemmo che, ormai sempre meno padrone di sé, ne aveva in pochi giorni fatte di quelle da esser riformato in quattr'e quattr'otto per alterazione cerebrale progressiva.

Non seppi quasi più nulla di lui quando fui al fronte; ma indovinai da qualche sua rara lettera piena di disordine spirituale che il suo stato precipitava verso la catastrofe. Mi si parlò poi durante una mia licenza di certi suoi amori assurdi e battaglieri, di scorribande in Isvizzera, di un Campana urlator di giornali a Torino, di mesi da lui trascorsi in prigione, di lettere minacciose o grottesche ch'egli mandava a questo o quell'amico. Il 16 dicembre 1917 ne scrisse dalla Lastra a Signa una anche a me dov'egli m'annunziava la sua decisione al suicidio dopo un colloquio avuto col commissario di polizia del luogo, il quale gli aveva posto perentoriamente il dilemma, di tornare con una certa scrittrice o di andare in prima linea. Ecco in parte il testo di quella lettera:

«Caro Soffici,

Ho deciso di finirla. X. mobilita contro di me il fango delle vie ma preferisco morire piuttosto che tornare con Lei. Il commissario mi ha fatto chiaramente comprendere che se non torno con X. mi manda al fronte. Tu mi hai visto e sai il mio stato. È meglio dunque che abbrevi le mie sofferenze...»

Non si suicidò altrimenti; ma di lì a poco fece una fine forse peggiore della morte. Da allora le mura del manicomio fiorentino di Castelpulci costudiscono il segreto straziante della sua pazzia.