Dino Campana: Dolce illusorio Sud

Ho sempre detto al mio amico e maestro Gabriel Cacho Millet, che le introduzioni dei suoi tanti libri dedicati a Dino Campana sono un puro concentrato di conoscenza e di stile. E che sarebbe stato bello un giorno raccoglierle tutti insieme.

Comincio con questa, che introduce una pubblicazione dell'amico Claudio Corrivetti delle Edizioni Postcart di Roma, dove si raccontano le vicende e si pubblicano i testi originali che il Marradese (solo Gabriel chiamava così Dino Campana) consegnò a Papini, e che Papini solo in parte gli restituì, per motivi che non sapremo mai.

Il brano che dà il titolo al libro è davvero bello, un "pezzo di minerale poetico", come avrebbe detto De Robertis. Dino non lo inserì nei Canti Orfici e lo possiamo leggere solo grazie a un Argentino, innamorato della poesia, giunto chissà perché dalle nostre parti.

Ringrazio Claudio per avermi autorizzato la pubblicazione.

Paolo Pianigiani

INTRODUZIONE

Un tardo poeta germanicus sperduto nei paesi del sud.

E. Montale

«Chi legge le mie parole sta inventandole», dice Jorge Luis Borges in un verso memorabile, nel quale adombra la sua poetica sul lettore come autore.

Parallelamente, si può affermare che i Canti Orfici non sono più gli stessi che «in varii intervalli della sua vita errante» scrisse sui monti tosco-romagnoli, un uomo di nome Dino Campana e che un pugno di persone, con più fervore che arte, lessero nei primi vent'anni del secolo.

Non sono neppure gli stessi i testi composti dal poeta di Marradi, per ridefinire gli Orfici o per epilogare la maturità dell'arte sua, dopo la stampa di quel suo solo libro dal contenuto inquietante e dalla veste meschina.

Lasciati «allo stato di natura», tortuosamente trasmessi, misteriosamente persi, stranamente ritrovati, giunti a noi in lezioni non sempre fedeli, questi scritti hanno scortato gli Orfici nel viaggio che ogni libro, se letto, compie nel tempo e nella memoria degli uomini. I Canti Orfici e gli altri scritti, l'opera di Campana insomma, non è più la stessa perché, nel frattempo, generazioni di lettori, lettori anonimi e lettori con nome, come Cecchi, Boine, Binazzi o De Robertis, oppure come Bo, Contini e Montale, oppure come Luzi, Bigongiari, Ramat e Bonifazi, sono passati su di essa, rivelandone un senso, riscrivendola.

Ma tale riscrittura, che può non coincidere con l'intenzione originaria dell'autore, non è, non può mai essere definitiva. Nessuno può prevedere cosa riveleranno o ritroveranno in un testo i lettori che verranno. «Le temps des oeuvres n'est pas le temps défini de l'écriture, mais le temps indéfini de la lecture e de la mémoire. Le sens des livres est devant eux e non dérrière, il est en nous», ha osservato Gerard Genette. Siamo noi, in ultima analisi, la marea dei lettori, a rivelare collettivamente il senso nascosto di un'opera, a far che essa sia nel tempo, a decidere se un libro è nato morto o diventerà l'opera di un classico. Perché se è vero che un testo non esiste senza autore, è pur vero che l'opera non esiste senza che qualcuno la legga.

La lettura non ha limiti di tempo nè di spazio, come accade con la scrittura, ch'è una funzione individuale che comincia e che finisce in un tempo determinato, in uno spazio determinato. La «Tragödie des letzten Germanen in Italien», che si chiude, come ogni tragedia che si rispetti, con l'assassinio del protagonista - un poeta bifronte 'barbaro' e fanciullo - ha varcato gli stretti limiti in cui l'autore la compose, là, in quell'ultimo paese toscano, abbandonato da Dio e da Firenze. L'opera sua è stata tradotta, e quindi riscritta, in cinese, in russo, in tedesco, in inglese (tre traduzioni diverse), in rumeno, in ceco, in croato, in francese (tre traduzioni), in spagnolo (due traduzioni integrali dei Canti, e tante altre parziali).

Campana ormai canta nel mondo.

Dovendo ordinare e trascrivere con rigore alcuni autografi sparsi riguardante una parte degli scritti che hanno preceduto il libro dei Canti Orfici nel loro viaggio lungo la memoria del lettore, mi sono chiesto a chi giova ridurre a documento, a testo critico, il sogno di Campana, di cui il lettore è riuscito a fatica a carpire il segreto, anche da trascrizioni non sempre fedeli?

L'operazione sarebbe senza costrutto, se si pretendesse di rivelarne il senso una volta per sempre, in un tempo delimitato, per una o più generazioni diverse di lettori più o meno illuminati. Invece, ogni generazione, ogni lettore, fa il proprio sogno di Campana.

La pubblicazione di una raccolta di autografi postula un ritorno al tempo storico della scrittura, in cui l'autore era l'unico lettore del testo, al tempo, osserva Genette, più contingente e più insignificante della durata di un'opera. In quest'ottica, il ritorno al tempo della scrittura, il ritorno agli autografi, riserva di forme che aspettano un senso, mi è sembrato, come lettore di Campana, una necessità inderogabile.

Gli scritti sparsi qui proposti non muteranno il senso 'rivelato' dell'opera di Campana. Tuttavia, qualche scheggia 'semi-inedita', come quella scelta per dare il titolo all'intero volume, potrebbe gettar luce su aspetti della verità poetica di un Campana ancora in ombra. Il mio lavoro vuol essere un parziale apporto all'edizione critica di tutte le carte campaniane.

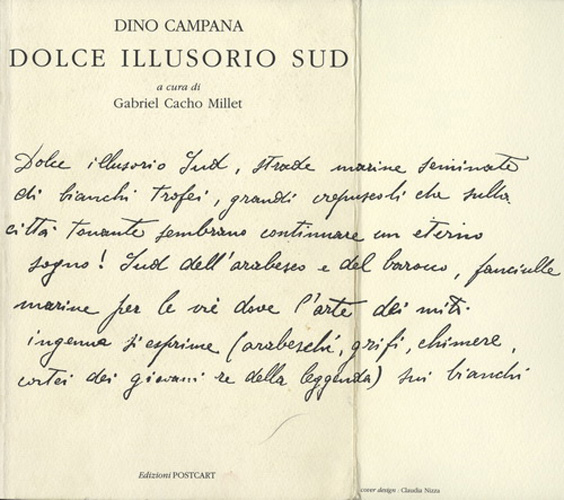

Ho estrapolato le parole Dolce illusorio Sud da una pagina di uno dei due manoscritti ritrovati di recente, che Campana consegnò a Giovanni Papini il 12 dicembre 1913 per la rivista «Lacerba», mai stampati e mai restituiti dal 'principale animatore' di quel foglio.

Dolce illusorio Sud non è, come potrebbe sembrare, il titolo di una raccolta di autografi campaniani sull'Italia meridionale e non serve per smentire l'avversione di Campana verso di essa.

Al «buon romagnolo» Corrado Govoni, Campana chiedeva di non dimenticare che «Noi dell'alta Italia apparteniamo ancora all'Europa per costituzione etnica e geologicamente» (Appendice, doc. VII). E insisteva con Carrà, alla vigilia del Natale 1917, sul «paese eminentemente agricolo» che «ha prodotto troppi contadini che hanno occupato le cattedre di estetica», incalzando: «In materia di coltura la colpa mi sembra che sia specialmente dei coltivatori». Tra i «coltivatori» illustri, figli della Magna parens frugum, Campana citava due «meridionali» che per l'anagrafe propriamente meridionali non erano: D'Annunzio e Croce.

Non ne esplicitava i nomi dei due, ma ritengo sia arguibile se scrive: «Non amo i meridionali. Questa è stata una delle cause della mia rovina. Non amo gli scolari dei meridionali. Questo mi ha messo in una situazione intollerabile. Passo passo arrivai al pangermanesimo...».

Egli aveva letto l'Estetica (1902) parzialmente nella Biblioteca di Faenza, al tempo in cui era diretta da don Luigi Verna. Ottorino Paoli ha testimoniato in una lettera diretta ad Antonio Corbara, scritta da Pistoia l'il maggio 1957, che durante una conversazione «su l'allora recentissima Estetica di Croce, [Campana] affermava che non l'avrebbe mai letta né cercato di discuterne perché, diceva, a quelle conclusioni voleva arrivarci da sé e molto meglio».

«Gli scolari dei meridionali» erano, secondo quanto scrisse al «Signor Giurabò» nel Natale 1915, tutti quegli scrittori, filosofi e poeti crociani, gli artefici dell'«ultime propaggini filosofiche del mal de Naples ((gesuitismo, camorra, borbonismo sbirro (= negazione di Dio ossia negazione dell'arte come la fa il campione Benedetto Croce quando dice arte = espressione), papini, il papinismo, De Robertis (anello di congiunzione), putrefazione progressiva della lingua, stile, italianità, ruffianesimo, la Voce, la civiltà filosofica, la Somma di S. Tommaso, il barocco, lo spionaggio ecc. all'infinito))».

L'avversione verso Croce e i «fiorentino-napoletani», fautori dell'«idealismo militante» de «La Voce», giunge al punto di esigere da Ardengo Soffici, per conservargli la stima «che mai più» gli esprimerà, di scegliere «tra Croce e Verlaine».

Con l'amato-odiato D'Annunzio è meno radicale, anche se più ironico: «...se solamente si traducessero gli articoli umoristici che in Francia si sono scritti su D'Annunzio si avrebbe una lezione di buon gusto utilissima per noi che siamo fino alla gola nell'enfasi meridionale». E a Sibilla Aleramo scrisse, ricordando la lettura de Il piacere: «Nessuno come lui sa invecchiare una donna o un paesaggio». D'Annunzio è «senza silenzio», «non ha il dolore del poeta», sentenziò. Malgrado ciò, a quel Gabriele D'Annunzio che non poteva immaginare «senza grappoli, ortaggi, canestri, mitologici o no, con ironia benigna e gentile che nessun dannunziano avrà mai», perché sa di essergli debitore, spedisce, nell'ottobre 1916, dalla casa di Marina di Pisa dove «il vate grammofono» aveva abitato, una copia dei Canti Orfici «con grande amore e con grande ammirazione» (Appendice, doc.IX).

Il Sud evocato nell'autografo dunque non va confuso che parzialmente con l'Italia meridionale, cioè, soltanto con quell'area divenuta sogno, o sorgenti di sogno, perché abbagliata dalle ardenti luci del Mare Nostrum; ed essendo il sud di Campana sostanzialmente illusorio, non ha nulla o quasi da spartire storicamente con l'avversato «paese eminentemente agricolo» o con suoi figli.

Il Sud di Campana è una donna o un paesaggio trafitto dalle calde luci che provengono da quel «fantasma soleggiato di felicità» che egli credette d'intravedere «molto tempo fa laggiù sul Mediterraneo» e di cui confidava che Cardarelli 'ed altri ed altri' più di lui avrebbero saputo amare. Il suo Sud è «la grande illusione mediterranea» ma il Mediterraneo del colore, la luce e il mito (gli dei solari), la musica e il vino, anche e soprattutto quel «vin de la paresse che cola dai cieli meridionali» che con la gran luce fa sì che «nella più semplice armonia possiamo udire le risonanze del tutto».

Il Sud di Campana è «una vecchia lanterna di ferro che illuminava la parete di granito», in Sardegna «la costa bianca di macigni [che] aveva bevuto il tramonto cupo e rosso che chiudeva l'isola...». Da Genova, «ultimo porto, divina rovina», è una «Siciliana proterva opulente matrona/ a le finestre ventose del vico marinaro», «la Piovra de le notti mediterranee».

Il Sud è la patria che il Marradese cerca idealmente (non avendone), quando si autoproclama, tramite Nietszche, un poeta germanico e sostiene di aver conservato nei Canti la sua «purezza», che altro non è che «l'ideale nietzschiano di riprodurre nel popolo tedesco il tipo dell'uomo greco, natura e sogno, Dioniso e Apollo» (Neuro Bonifazi, Dino Campana, Ed. dell'Ateneo, Roma, p.26), e che Campana, estraneo alle devianze razziste del pensiero nietzschiano, vide rappresentato in Dante, Leopardi e Segantini.

Dalle rive mediterranee della Grecia antica gli proviene quel criterio estetico che gli permette di giudicare la poesia della fiorentina Luisa Giaconi, sottolinearne la «sensibilità neo-greca» e il modo in cui la «strofa liberata della multiforme catena, con due o tre assonanze elementari ritenta un più puro amore delle luci e delle forme».

Il Sud campaniano può alludere idealmente a quello della Francia meridionale. A Prezzolini chiede di ricordare «le ultime parole» di Beethoven:«Nel sud della Francia, laggiù, laggiù. Era l'ideale della musica, dell'arte mediterranea che Nietzsche presentì e credè di trovare in Bizet».

Un Sud siffatto non trova posto in nessuna carta geografica. E uno spazio mitico che Campana si è ritagliato idealmente per fermarsi nell'ora in cui «volge il desìo», «in cui tutto si affaccia e si confonde». E il luogo dell'evento e del miracolo. E se è vero come volle Ruggero Jacobbi, che orfismo per Campana significa «indipendenza del canto da qualsiasi trama o ragionamento preordinato, nascita del canto come pura onda melodica, contenente di per sé il presagio di un significato», bisogna lasciare da parte gli umori del 'critico' o del 'poeta perseguitato', per sentire con la carne e con il sangue la voce del nomade che Eugenio Montale vide come un «tardo poeta germanicus sperduto nei paesi del sud».

Eccolo allora nell'atto di solfeggiare alcune note musicali, «dopo che il giorno del sud ci ha riempito du vin de la paresse», composte di getto e che, a torto o a ragione, non volle raccogliere negli Orfici:

(Dolce illusorio Sud, strade marine seminate di bianchi trofei, grandi crepuscoli che sulla città tonante sembrano continuare un eterno sogno! Sud dell'arabesco e del barocco, fanciulle marine per le vie dove l'arte dei miti ingenua si esprime (arabeschi, grifi, chimere, cortei dei giovani re della leggenda) sui bianchi e azzurri palazzi marini: e mentre il fervore umano assorda i lunghi crepuscoli piazzette marine che aprono i colonnati dei loro balconi alla fantasmagoria dei porti fumosi che nelle antenne e nei molli cordami delle navi trattengono al cuore la dorata avventura. Sud: Porte seicentesche nobiliari aperte sulle grandiose colonne bianche su cui posa l'architrave dominato da un trofeo alato. Antichi bassorilievi, il mercante, la lampada, la madre virtuosa e tutti i simboli della vita che si continuano nel fervore delle vie: e i grandi atrii dalla colossale lampada solitaria, e sulle volte basse le decorazioni convenzionali che vestono di illusione la carne che si scioglie per una più vasta luce. (Non forse è questo il simbolo della grande illusione mediterranea?) Sud: gli angoli di silenzio, le nostalgie dei vascelli cinti da un piccolo balcone, dove una vecchia chimera alla prora si culla in un angolo azzurro del porto e il vascello ha uno straniero e dolce e mitico nome di donna, e i marinai cantano nell'azzurro impallidito nella lontananza del porto: e voi pure meravigliose prostitute dalla dolce voce amica in un vico solitario impallidite nell'ombra.) Torno fanciullo. [...] Il sud teatrale, il dolce illusorio Sud, la sublime patria del barocco ci soffoca di dolcezza teatrale [...].

Questo brano, una variazione più che una variante di Crepuscolo mediterraneo, potrebbe in apparenza far pensare a un Campana neo-barocco, ambulante decoratore di strade, mentre invece è una conferma di quel «respiro lirico che attraverso la decadenza risale a una mitica origine mediterranea» di cui parla Giuseppe Pontiggia, nella sua scoperta di «enigmatiche consonanze» tra Campana e Carducci. «Ho sempre associato, scrive, i tramonti estatici di Campana a quelli grandiosi di Carducci, dissoluzioni di mondi, trapassi di esistenze e di epoche». Al giudizio critico di Vincenzo Mengaldo che vedeva in Campana poeta un prolungamento della figura «irrimediabilmente ottocentesca» del poète maudit e avvertiva che probabilmente, come Debussy diceva di Wagner, Campana «era un tramonto che potè sembrare un'alba», Pontiggia controbatte: «Il poeta che apre il nostro Novecento è Dino Campana. Visionario, orfico...».

All'affermazione di Mengaldo su un Campana maudit, «senza la coscienza necessaria per trasformare il suo autentico disagio della civiltà in vera contestazione», Pontiggia sembra rispondere, che un tale impegno civile è estraneo alla natura mitico-mistica della poesia di Campana: «Visionario, orfico, non aspira a mediare l'indecifrabile, ma a isolarlo nella sua potenza primordiale».

Tutto quello «d'irrimediabilmente ottocentesco» che si trova nel cantore degli Orfici, altro non sono che tentativi, mezzi e vie percorse nelle quali talvolta si è perso, per raggiungere il «Dolce illusorio sud», luogo di fusione e di lotta tra spirito barbaro, nordico e spirito latino, spazio dove può «inossare» il «fantasma soleggiato di felicità intravisto laggiù sulle rive del Mediterraneo». È laggiù dove può stabilire che soltanto nel «portamento della testa Carducci ha del germanico».

Alla vigilia della catastrofe in cui nel '14 morì l'Europa, Campana, osserva lucidamente Silvio Ramat, «è stato velocemente rapito dalla zona della letteratura e trasferito in un cielo o in un inferno mitico, soverchiando come 'caso' e come personaggio la verità poetica che ha saputo esprimere in una breve e violenta stagione creativa».

Sappiamo che Campana componeva già all'inizio del '14, il libro che poi avrebbe chiamato Canti Orfici, perché il 4 gennaio scrisse, visitando la Mostra Futurista, «lì per lì», Fantasia su un quadro d'Ardengo Soffici, la poesia con ritmo di tango. La scelta del ritmo, è già una scelta di Avanguardia, ma agli antipodi di come poteva intenderlo Marinetti, per il quale il tango non era altri che «i lenti, pazienti funerali del sesso morto». Il tango, quel «pensiero triste che si balla», non è estraneo a quel «pensiero che si canta» proposto da Rimbaud per definire la sua poesia e da Picasso per indirizzare lo sguardo sulla sua pittura: «i miei dipinti non sono da guardare, ma da cantare»).

Tornato a Marradi scrive, due giorni più tardi, una lettera forse non spedita ad Attilio Vallecchi, dove tra l'altro afferma: «ci ho tante novelle e poesie da farne un libro».Da questa affermazione si può lecitamente dedurre che ha con sé, a Marradi -indipendentemente dagli autografi lasciati a Firenze- 'il materiale' necessario per fare un libro. Il manoscritto de II più lungo giorno e le altre carte che ha consegnato a Papini e Soffici, «il giorno che loro facevano le puttane sul palcoscenico alla serata futurista [12 dicembre 1913]», non sono quindi 'il libro', anche se ne rappresentano una parte considerevole. D'altronde non va dimenticato che Campana, nel consegnare gli autografi, sa di lasciare nelle mani di Papini e Soffici, non un libro da stampare, ma una serie di scritti da cui scegliere qualche componimento da pubblicare nei limiti di spazio di un foglio letterario come «Lacerba». Infatti, pubblicati i Canti, soltanto tre «pezzi di minerale poetico», vennero tratti dal volume e accolti nel numero del 15 novembre 1914 della rivista.

Il 4 febbraio, un mese dopo la lettera diretta a Vallecchi, sollecita Papini e Soffici per la restituzione dei manoscritti. «Un uomo da me incaricato passerà a ritirarli». Ma quell'uomo non passò. Era un 'espediente' ideato dal «compromettente poetucolo», per strappare loro una risposta.

Lasciata la casa paterna, fuggito sui monti marradesi, ad Orticaia (non Morticaia come dice Pariani), Campana riscrive i Canti, sulla base di altre carte, cioè le «poesie e novelle» di cui scrisse a Vallecchi. Tra le carte, poteva certamente disporre di un autografo dei Notturni (forse lo stesso che impiegò per stampare i Canti e che corresse ancora in bozze), inviato prima dell'incontro con Soffici e Papini nell'inverno del '13, da Berna all'amico e concittadino Luigi Bandini. «Ti mando il manoscritto», gli scrisse. «A chi altro potrei mandarlo?».

Da quel misterioso viaggio in Svizzera, Campana era ritornato a Marradi rimpatriato, secondo una testimonianza di Bandini, il quale fa risalire a quel periodo la ricerca di un editore. Dice infatti: «Si dette allora d'attorno a Firenze per la pubblicazione». Sappiamo dunque con certezza che il viaggio in Svizzera ebbe luogo nel '13, e non il '14, come sempre si è creduto, e che la stesura dei Notturni inviata a Bandini è precedente alla consegna de II più lungo giorno a Papini e Soffici ed ancora precedente, se non la stessa, tranne qualche leggera variante aggiunta forse in bozze, impiegata per la stampa degli Orfici. Posteriore è invece alla lezione contenuta nel Più lungo giorno.

Conferma della riscrittura del libro, come scelta letteraria indipendente dallo smarrimento del Più lungo giorno, lo abbiamo da un fatto finora sconosciuto: Campana ebbe notizia dello smarrimento de II più lungo giorno, attraverso una lettera di Soffici, a tutt'oggi inedita, scritta il 22 settembre 1914, cioè dopo che i Canti Orfici erano già stati riscritti, stampati (il contratto per la stampa era stato firmato il 7 giugno) e esposti alla Libreria Gonnelli.

Critici e biografi, da sempre, hanno confuso il Campana che nel '14 riscrive i Canti, certamente ferito dal silenzio e la scarsa stima che i suoi scritti inediti avevano suscitato in Papini e in Soffici, con il Campana del '16, quando avvertito dal suo 'istinto' si rende conto che, presso la «Ditta Soffici-Papini and Compagni», come direbbe Ottone Rosai, «c'è spionaggio e complicità di carne venduta». Ed è allora che minaccia Papini di andare «a Firenze con un buon coltello» e che Soffici diventa «il sequestratore» da sfidare in duello, se non riavrà il manoscritto e le altre carte, dimenticando che proprio Soffici, nell'autunno del '14, si era scusato -seppure in ritardo- per averlo smarrito in un trasloco.

L'aggressivo atteggiamento di Campana nel '16 si ravvisa, oltre che dalla volontà di vendicare il suo onore di poeta umiliato dal silenzio nei suoi riguardi osservato da Soffici e Papini, anche dal bisogno di polemizzare con essi, «les negres d'ici qui paraissent monopoliser le genie latin», «la chose plus sacre que existe sur la terre», la «Mediterranea ars», per la quale egli era disposto a dare la vita.

Campana, incontentabile sempre, giunto alla maturazione orfica del '14, incalzato dal «ricordo che non ricorda nulla», in coincidenza, non in conseguenza, allo smarrimento del manoscritto del Più lungo giorno, rielabora il libro che chiamerà Canti Orfici. Un libro che egli avrebbe riscritto comunque.

Ma un discorso completo sull'opera di Dino Campana, aveva osservato più di vent'anni fa Neuro Bonifazi, «si potrà fare solo quando saranno riordinate e pubblicate rigorosamente e ordinatamente tutte le carte campaniane, la cui sorte è stata ed è infelice come quella dell'autore».

La nostra raccolta si apre con due «Autografi lacerbiani» così chiamati da Ezio Raimondi, che contengono la prima versione della «novella» Il Russo ( storia vera) e la prosa, ancora senza titolo, Crepuscolo mediterraneo, seguita dalla Lettera aperta a Manuelita Echetgarray e una lezione di Pampa precedente a quella edita nei Canti Orfici. I due autografi, acquistati dalla Soprintendenza ai Beni Librari e Documentari della Regione Emilia-Romagna, si conservano attualmente nella Biblioteca Malatestiana di Cesena.

Nel secondo gruppo di autografi ho raccolto i manoscritti contenenti i Notturni, nella versione inviata dall'autore al suo amico marradese Luigi Bandini, conservati sotto la voce «Carte Bandini» al Centro di documentazione e ricerche sulle avanguardie storiche Primo Conti di Fiesole (Firenze). Editi accuratamente, nel 1957, in «Paragone» da Giuliano Innamorati con una parziale riproduzione fotografica degli autografi, non sono stati mai ristampati integralmente.

Nell'Appendice ho voluto riunire per ora, una serie di lettere, cartoline postali, biglietti e dediche pubblicate o inedite, trovate dopo la pubblicazione del carteggio, Souvenir d'un pendu, da me curato nel 1985.

Tra di esse compare una lettera sorprendente diretta alla signorina Elisa Albano, scritta nella vigilia del Natale del 1917, che altro non è che la copia 'pulita' di un'altra missiva inviata con la stessa data a Carlo Carrà, piena di cancellature e pentimenti, scritta, pare, in un momento di estrema confusione (quindici giorni più tardi farà il suo quarto e definitivo ingresso in manicomio). Confrontando i due autografi, si capisce chiaramente che Campana ha inviato a Carrà la minuta della lettera, per praticità, e non perché incalzato dalla «confusione di spirito», previa sostituzione nell'incipit di «Signorina» con « Caro Carrà» e cancellando in fondo ogni riferimento alla destinataria. Dalla lettera siamo risaliti ai rapporti intercorsi tra Campana, la Albano e sua madre, ricordati da Campana davanti a Fernando Agnoletti e Soffici e da quest'ultimo riferiti in un articolo, non raccolto mai in volume.

Nella medesima appendice ho incluso la minuta di lettera che Matacotta pubblicò parzialmente come se si trattasse di un brano letterario, col titolo II diario della nuova Italia e che invece Fiorenza Ceragioli ha rintracciato nel Taccuino Matacotta: essa è diretta al «Caro [Arturo] Reghini, «mistico, mago, e matematico» e illustre membro della massoneria.

Non escluderei che le idee «sulla saldezza della tempra aristocratica che è necessaria per salvare il carattere della letteratura», sostenute da Campana nel giudicare il libro di Antonio Bruno, Fuochi di Bengala («L'Italia Futurista», 18 novembre 1917), possano in qualche modo rapportarsi agli ideali aristocratici di Reghini. Per Campana, lo «spirito aristocratico» sta per «gerarchia di spiriti e di essenze». Marino Biondi, nel presentare nel 1987 la ristampa vallecchiana del volume, La ventura delle riviste, di Augusto Hermet, amico di Campana, dice di Re-ghini che «era il tipo dell'aristocrate di gran cultura, un'immagine ideale per giovani incantati dal miraggio di elevarsi sopra le masse, [...], che facevano dell'aristocrazia un punto programmatico dell'impegno intellettuale».

Fra i documenti rari qui raccolti vi sono infine le dediche di alcune copie dei Canti Orfici: a Domenico De Robertis (con nota esplicativa sul significato della dedica del volume marradese a Guglielmo II), a Giuseppe Verga (con richiesta d'aiuto per ottenere un passaporto per Parigi), e a Gabriele D'Annunzio, da Marina di Pisa, quando Campana era ancora insieme a Sibilla Aleramo.

Gabriel Cacho Millet

Roma, 18 maggio 1997