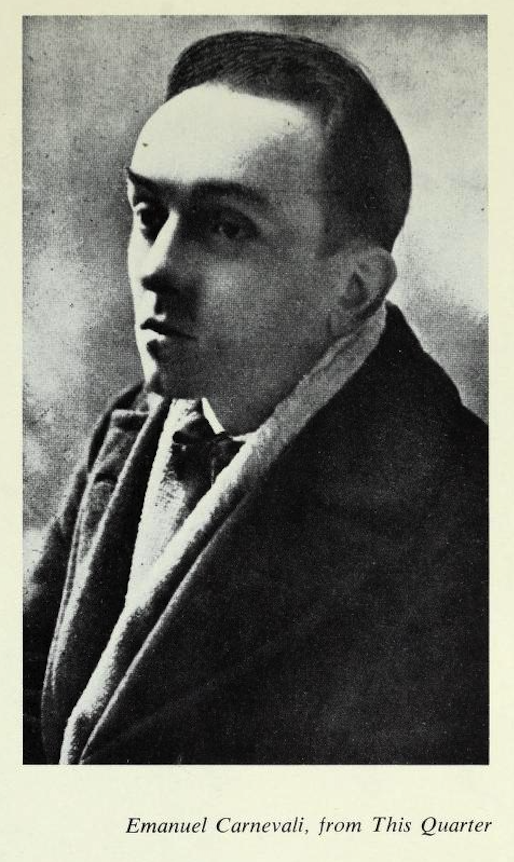

da: The Autobiography of Emanuel Carnevali, a cura di Kay Boyle

I CARNEVALI PAPERS

di Barbara Carnevali

Ringrazio la mia nuova amica Barbara Carnevali per avermi permesso si pubblicare questo testo. Incontrare e conoscere una diretta discendente di Em è davvero un grande onore. (Per la redazione, paolo pianigiani)

[Questo testo, scritto per la giornata dedicata a Emanuel Carnevali tenutasi al Palazzo Comunale di Bazzano il 15 ottobre 2016, è stato pubblicato su “Quaderni della Rocca”, pubblicazione della Fondazione Rocca dei Bentivoglio, 16 (2016), pp. 53-59].

I (1897-1942)

La storia che mi accingo a raccontare attraversa tre generazioni della mia famiglia. La prima parte mi coinvolge in modo solo indiretto, come erede di Emanuel Carnevali, e poiché è nota alle persone che partecipano oggi a questo incontro, la rievocherò per sommi capi. La si può leggere quasi per intero nella splendida autobiografia che Carnevali ha composto, nella ‘sua’ lingua inglese, durante gli anni di malattia e degenza, al ritorno in Italia. Come in una poesia di Rimbaud, il poeta rievoca ogni periodo significativo all’insegna di un particolare colore. Il primo capitolo, “The White Beginning”, si apre con una scena primaria infantile: «Ricordo una stanza bianca, con bianca luce di sole che figura da alte finestre: in essa mia madre e una vecchia signora, una vecchia signora tutta bianca, stanno chine su di me».1 In questo chiarore accecante si staglia l’inizio della vita dello scrittore.

Emanuel Carnevali, detto Manolo in famiglia, era il fratellastro del mio nonno paterno. Nacque nel dicembre del 1897 a Firenze, dove la madre Matilde Piano, dopo essersi separata dal marito, si era stabilita con la sorella Melania e i figli di lei. I capitoli dedicati agli anni passati tra Pistoia e Biella, in questa famiglia marginale e sofferente, sono ai miei occhi i più belli dell’autobiografia. Matilde, cui Emanuel sembra rivolgersi nel ricordo come in preghiera, chiamandola «madre dolorosa», era morfinomane e gravemente depressa; la zia Melania, che aveva avuto figli fuori dal matrimonio nonché da uomini diversi, lavorava come operaia per sostentare l’intero gruppo familiare, che comprendeva anche un fratello più giovane di Emanuel (figura ambigua e misteriosa, una specie di doppio dell’io narrante che scompare e ricompare a sorpresa nelle pagine del Primo dio).

1 E. CARNEVALI, Il Primo dio, a cura di M. P. CARNEVALI, Milano, Adelphi, 1977, p. 17 - 53

La zia era molto affezionata al nipote, che le dedicherà un toccante racconto, Melania P., per poi scrivere di lei nelle memorie: «Ho l’impressione che fu lei a fare di me un poeta».2

Dopo la morte della madre, Emanuel andò a vivere a Bologna con il padre Tullio, il mio bisnonno, che nel frattempo si era risposato, e con il quale cominciarono presto i dissapori. Emanuel era anarchico, sognatore e ribelle; detestava lo spirito d’ordine borghese e autoritario del genitore, commissario prefettizio nella provincia bolognese, la cui figura cupa e violenta viene evocata in netto contrasto con il candore del mondo materno (una «faccia nera» che «nasconde un cuore nero»,3 che «dev’essere nero dentro e fuori»4). La convivenza tra padre e figlio si rivelò impossibile, ed Emanuel passò di collegio in collegio, durante la fase della sua vita che ricorda come «mite e lieve», o il suo periodo «rosa», come in Picasso. Al prestigioso Collegio Foscarini di Venezia, che lo ospitò con una borsa di studio, si innamorò di quella che definisce poeticamente una «città di pizzo», ma si invaghì anche di un suo compagno di internato. Fu espulso, presumibilmente per il sospetto scandalo omosessuale, provocando ulteriori tensioni con il padre. La rottura viene così descritta nell’autobiografia:

scrissi a mio padre una lettera, in cui gli dicevo che ero stufo, stufo marcio della sua casa, che piantavo per sempre la scuola e che volevo partire per l’America non appena possibile. Quando rividi mio padre, disse che era d’accordo che andassi in America poiché, e queste furono le sue esatte parole, «a nemico che fugge ponti d’oro».5

A sedici anni, con in tasca un biglietto di sola andata, Emanuel salpò da Genova per fare «il grande balzo Italia-Stati Uniti», così rievocato nel titolo del tredicesimo capitolo dell’autobiografia. Nell’aprile del 1914 sbarcò a New York, la città «a lungo sognata, questa terribile rete di scale di sicurezza [...]. Questo sogno di chi non sogna, il rifugio di chi non ha casa, questa città impossibile».6 Iniziava il suo periodo «nero».

A New York Emanuel lavorò come cameriere, lavapiatti, garzone, spalatore di neve, imparando l’inglese dalle insegne dei negozi. Poverissimo e sempre affamato, non disdegnava di raccogliere pezzi di pane sudicio dal marciapiede e spesso attraversava la città, percorrendo a piedi decine di chilometri, solo per scroccare un pasto gratis. Cambiava continuamente impiego, facendosi licenziare dopo poche ore dall’assunzione con la stessa velocità con cui traslocava – l’immagine della «furnished room», la «casa in cui non ci si sente a casa»,7 ricorre nelle sue poesie, comunicando tutto il disagio e lo squallore della sua precarietà. Fu in una di queste pensioni che conobbe una ragazza piemontese, Emily: la sposò e prese a tradirla con accanimento. Incontrò i primi scrittori, tra cui Louis Grudin che diverrà un grande amico, e cominciò a comporre versi nella nuova lingua.

2 Ibidem, pp. 28-29. 3 Ibidem, p. 32.

4 Ibidem, p. 36.

5 Ibidem, p. 55.

6 Ibidem, p. 67-68.

7 «False the house itself and its spirits: because it is a house without being a home; and the people in it are darkly poor», “Furnished-room Rhapsody”.

Sono del 1917 i primi componimenti in inglese, e in rima. Emanuel li spedì alle riviste letterarie americane. Il contatto decisivo fu quello con Harriet Monroe, direttrice della rivista “Poetry” di Chicago, che pubblicò la sua raccolta “The Splendid Commonplace”, alla quale fu attribuito un premio ragguardevole di cinquanta dollari. Fu l’inizio della collaborazione con altre riviste di avanguardia come la “Little Review”, “Youth”, e “Others”, pubblicata da William Carlos Williams: a lui Carnevali lancerà la famosa «dichiarazione di guerra» che invitava i poeti a scrivere poesia come «vita», e non come arida «tecnica». Oltre alle poesie, pubblicò racconti e saggi, tra cui un testo sulla poesia italiana contemporanea e uno sull’amato Rimbaud.

Nel 1919 Carnevali abbandonò la moglie a New York e si trasferì a Chicago, dove lavorò brevemente come cronista e quindi come vicedirettore di “Poetry”. Visse un grande amore infelice, si ammalò di sifilide e poi di encefalite letargica, cominciando a dare i primi segni di squilibrio mentale fino alla «crisi», la terribile esperienza allucinatoria che ispirerà il titolo del volume italiano:

Ora credevo fermamente di essere l’Unico Dio. Ma nessun dio fu mai più umile di me, nessun dio fece mai sbagli peggiori, nessun dio fu mai così brutto come me [...]. Urlavo a squarciagola la mia pazzesca formula della divinità, ripetendo che io ero, per me stesso e per tutti gli uomini, il Primo Dio, l’Unico Dio, che ero un carico di spezie giunto improvvisamente in porto.8

Ricoverato più volte in ospedale psichiatrico, dopo angoscianti peripezie che gli valsero imbarazzi e litigi con gli amici americani, nell’estate del 1922, venticinquenne, Carnevali fu rimpatriato a forza in Italia. (L’otto settembre suo padre ricevette questo telegramma: «arrivo Bologna ore 8 malato vieni incontrarmi»). Fu ricoverato all’ospedale di Bazzano, il comune della provincia bolognese di cui Tullio Carnevali era commissario prefettizio. Gli ultimi vent’anni della sua vita furono divisi tra l’ospedale e la pensione del paese, una casa di cura di Bologna, villa Baruzziana, e le cliniche romane specializzate nella cura della sua malattia.

Durante questi lunghi anni, nei rari intervalli concessi dal torpore dell’encefalite ma non dal tremito incessante che scuoteva tutte le sue membra, Emanuel continuò a scrivere e pubblicare in inglese. Il suo primo e unico libro, la raccolta di racconti A Hurried Man, uscirà a Parigi nel 1925. Accanto a esso, poesie, saggi, traduzioni – tra cui l’ardua versione dal francese all’inglese delle Illuminations di Rimbaud – e il progetto dell’autobiografia, che sarà portata a termine dall’amica Kay Boyle, a partire dai suoi materiali autografi, e pubblicata negli anni Sessanta. Mentre il pubblico letterario italiano continuava a ignorare tanto l’esistenza quanto l’opera di Carnevali, gli scrittori americani non cessavano di fargli visita. Nel 1936, Ezra Pound, con cui Emanuel intratteneva una corrispondenza, venne di persona da Rapallo per portagli una radio.

Nel gennaio del 1942, a 44 anni, Carnevali morì in una clinica per malattie mentali di Bologna, strozzato da un pezzo di pane. Solo molto dopo la sua morte, la nostra famiglia, che lo aveva di fatto ripudiato e dimenticato (da bambino, mio padre non ne aveva quasi mai sentito parlare), ebbe l’occasione di riconciliarsi simbolicamente con lui.

8 E. CARNEVALI, Il Primo dio, op. cit., p. 129.

II (1970-2004)

Il secondo capitolo della storia comincia all’inizio degli anni Settanta: David Stivender, maestro dei cori della Metropolitan Opera di New York e critico letterario appassionato di Carnevali, venne in Italia alla ricerca di scritti e testimonianze del poeta. Stivender incontrò la sorellastra di Emanuel, la mia prozia Maria Pia Carnevali, facendole scoprire l’opera del fratello. Nacque così l’edizione Adelphi de Il Primo dio, che comprende, tradotte elegantemente proprio da Maria Pia, la versione originaria delle memorie autobiografiche e una raccolta di poesie e di saggi. Anche il critico argentino Gabriel Cacho Millet, specialista di un altro poeta maledetto, Dino Campana, contribuì a far conoscere l’opera critica di Carnevali, curando tra i vari scritti, il volume dal titolo Voglio disturbare l’America – una citazione-manifesto dello stesso Emanuel.9 Il cerchio era destinato a chiudersi con un nuovo viaggio di una Carnevali in America.

9 E. CARNEVALI, Voglio disturbare l'America: lettere a Benedetto Croce e Giovanni Papini ed altro, a cura di G. Cacho Millet, Firenze, La Casa Usher, 1981.

Nel 2004 mi recai per la prima volta negli Stati Uniti per soggiornare nove mesi alla University of Chicago con una borsa Fulbright. Prima di partire, ricevetti una telefonata dal Mulino, la casa editrice per cui avevo appena pubblicato il mio primo libro, un saggio di filosofia sul pensiero di Jean-Jacques Rousseau. Mi cercava l’editor Ugo Berti che ‒ come avevo scoperto per caso durante una chiacchierata di lavoro ‒ era un ammiratore di Emanuel Carnevali e conosceva approfonditamente la sua opera e la sua biografia. Mi disse che aveva parlato con Gabriel Cacho Millet, e che entrambi avevano una ‘missione’ da affidarmi.

Secondo una testimonianza, prima di lasciare gli Stati Uniti per rientrare in Italia, Emanuel aveva consegnato molte delle sue carte all’amico Mitchell Dawson di Chicago. Di questa persona non si sapeva quasi nulla, se non che era stato a sua volta poeta e amico di molti artisti d’avanguardia.

Nel 1949, ventisette anni dopo il rimpatrio di Carnevali, aveva pubblicato un libro per bambini con la casa editrice Viking Press.10 Emanuel dedica a Mitchell Dawson alcune righe ironiche e affettuose della sua autobiografia, in un ritratto dal tono lievemente surreale:

Mitch, questo letterato folle, questo ragazzo dal cuore generoso, era più che un visitatore. Ho sempre immaginato che in solitudine eseguisse ogni genere di danze falliche. Faceva, squallidamente, l’avvocato, povero ragazzo (lavorava, soprattutto, per italiani attaccabrighe).11

La leggenda, mi spiegò sempre Ugo Berti, voleva che tra le carte lasciate da Emanuel a Mitchell Dawson ci fossero quattro taccuini neri e un quaderno con la copertina rossa, in cui forse si celavano inediti e altri documenti preziosi.

Arrivata a Chicago con il mio compagno in quegli anni, Guido Mazzoni, critico letterario e a sua volta poeta, ci impegnammo nella ricerca. Per capirne la difficoltà, va ricordato che nel 2004 gli strumenti forniti da Internet erano molto più primitivi. Oggi, googlando il nome di Mitchell Dawson, si verrebbe subito rinviati alla sua biografia completa e ad altre informazioni che si sarebbero rivelate essenziali; ma allora questo non era possibile, e per gli studiosi come noi, e tanto più per quelli della generazione di Cacho Millet, la ricerca biografica si fondava su metodi molto più ‘artigianali’.

I nostri primi tentativi di rintracciare gli eredi di Dawson furono ingenui e fallimentari: cercammo dapprima sull’elenco del telefono; ma il cognome Dawson è tra i più diffusi a Chicago, ed era inverosimile riuscire a trovare la famiglia giusta telefonando o scrivendo una lettera. Contattammo allora la Viking Press, per sapere a chi fossero pagati i diritti del libro per bambini firmato da Dawson, che era ancora in commercio; ma ci risposero che non risultavano più eredi. Finalmente decidemmo di provare con Internet, e dopo molte ricerche inutili, guardando sul sito delle informazioni della più importante biblioteca di Chicago, la Newberry Library, scoprimmo che proprio qualche settimana prima del nostro arrivo era stata organizzata una conferenza dal titolo promettente: “The Dawson Papers”.

Scrissi alla curatrice della Newberry, che mi spiegò che la biblioteca stava effettivamente costituendo un fondo dedicato a Mitchell Dawson. Le sue carte erano ricchissime e ancora da catalogare con precisione, ma certamente contenevano numerosi materiali riguardanti Emanuel Carnevali. Ci invitò ad andare subito a vederli.12

Ci condussero in una stanzina, dove ci fu consegnata una scatola di cartone. Nel box dedicato a Emanuel c’erano tutte le sue opere: l’autobiografia comparsa dopo la sua morte, i racconti di A Hurried Man, tutti i numeri di riviste su cui erano uscite le sue poesie e i suoi racconti, e soprattutto quattro taccuini neri e un quaderno rosso – proprio come voleva la leggenda.

10 M. DAWSON, The Magic Firecrackers, New York, The Viking Press, 1949.

11 E. CARNEVALI, Il Primo dio, op. cit., p. 138.

12 L’inventario del fondo è ora consultabile a questo indirizzo.

I quaderni contenevano effettivamente schizzi di poesie e di brani in prosa, benché non fossimo in grado di capire a prima vista se fossero inediti; ma vi figuravano anche altri materiali personali, conti della spesa, fatture, appunti autobiografici, lettere al padre in cui Emanuel reclamava soldi, lettere a donne che stava corteggiando, lettere della povera Emily che chiedeva notizie al marito scomparso senza mai ricevere risposta.

I bibliotecari ci permisero di fotocopiare tutto il materiale e di spedirne una copia sia a Roma, dove viveva Cacho Millet, che lo avrebbe potuto studiare e inventariare, sia qui a Bazzano, dove ora sono archiviate nel fondo dedicato a Carnevali, curato da Aurelia Casagrande, e disponibili per la consultazione. Qualche anno fa ho partecipato all’inaugurazione della mostra a lui dedicata.

Il ritrovamento fu emozionante, anche perché univa il gusto un po’ poliziesco della scoperta d’archivio a quello della riappropriazione del passato familiare. Due cose ci impressionarono più di tutto.

In primo luogo, i documenti personali, che testimoniavano in modo ancora più concreto dell’autobiografia la vita maledetta di Emanuel, lo stato di assoluta povertà, malattia e follia in cui aveva vissuto i suoi anni americani.

Ma soprattutto fummo colpiti dall’evidenza di un fatto: questo giovane, povero, sconosciuto emigrato italiano, che scriveva poesia in una lingua imparata dalla strada, si era inserito a pieno titolo nei più importanti circoli dell’avanguardia letteraria americana con una facilità e una rapidità stupefacenti. Le lettere che gli indirizzavano gli amici letterati esprimevano sempre grande stima e rispetto, oltre che preoccupazione per le sue condizioni materiali, e le riviste su cui aveva pubblicato i suoi racconti e le sue poesie, e che avevamo in quel momento davanti agli occhi, erano indubbiamente tra le più autorevoli del tempo. Tutto questo, certo, lo sapevamo già. Ma vederlo condensato in quella scatola, in quel disperato contrasto di miseria e ambizione, era struggente.

Tra le riviste contenute nel fondo della Newberry Library c’era ovviamente “Poetry”, di cui Emanuel era stato vicedirettore durante i sei mesi giudicati sconsolatamente da Harriet Monroe, che pure fu la protettrice di Carnevali, probabilmente innamorata di lui, «i più disastrosi della storia della rivista». E c’era la “Little Review”, la rivista modernista forse più importante tra la fine degli anni Dieci e gli anni Venti, il cui motto recitava con fierezza: «Making No Compromise With The Public Taste». Tre esemplari della “Little Review” contenevano i Tales of A Hurried Man. L’indice del numero 11 del 1920, in cui il nome di Emanuel Carnevali è incastonato tra quello di Ezra Pound, di James Joyce – di cui la rivista stava pubblicando i capitoli dell’Ulisse – e di Sherwood Anderson, ci lasciò senza fiato.

Ripensando retrospettivamente a questo indice e a quella scatola di cartone, la tragedia della malattia che a venticinque anni annientò le facoltà mentali di Emanuel, impedendogli di continuare a scrivere come avrebbe voluto, sembra ancora più crudele. «I want to become an American poet», aveva dichiarato l’aspirante scrittore nella lettera di presentazione a Harriet Monroe, inviandole le sue prime poesie in lingua inglese. Questa frase acquista ancora più peso alla luce delle memorie. Negli ultimi giorni a Chicago, quando capì che la sua vita poetica stava per soccombere all’encefalite letargica, Emanuel cadde in preda a un delirio di gelosia e senso di fallimento:

Per me non c’erano più aiuti né cure, a causa del grave peccato che avevo commesso: quello di amare il successo. Ma soprattutto, ero un invidioso, pazzamente geloso di tutti gli scrittori che avessero pubblicato più di un libro. (Sono ancora geloso, sì, geloso perfino di Shakespeare. Ho un bisogno frenetico di lodi. Desidero pazzamente di essere giudicato un grande poeta, e il fatto che ci possano essere poeti più grandi di me mi fa male al cuore). [...] Per un po’ mi ero nutrito del ricordo del mio successo, ma adesso non mi rimaneva più nulla.13

Questo dramma mi colpisce in modo particolare perché ho dedicato i miei studi di filosofia ‒ a cominciare dal libro su Rousseau, la cui figura irrequieta e assetata di lodi somiglia un po’ a quella di Emanuel ‒ proprio alla questione del «bisogno di riconoscimento»: il bisogno di essere amati, stimati e ammirati in cui si esprime la necessità spirituale forse più caratteristica e ineludibile degli esseri umani, e che, se inappagato, può distruggere una vita.

Sono dunque molto felice di partecipare a questo incontro che, ripercorrendo la parabola italo-americana di Emanuel, completa idealmente la giornata di Bazzano del 2008 e il seminario tenutosi nell’ottobre del 2014 all’Italian Academy di New York. Spero che questi eventi possano contribuire a conquistare all’opera e alla figura di Carnevali il riconoscimento che aveva cercato con tanta passione.

13 Ibidem, pp. 148-149.